| | |  | blättern ( 14 / 39 ) |  |

| |

Die gegenseitige Neutralisierung der Affekte, die Demokratie und die Regelung |

| |

Theorie der Affekte (Spinoza) als Grundlage für die neue Ordnung der Moderne |

| |

|

|

|

| |

|

Bereits während der Renaissance war das Gefühl aufgekommen, dass moralisierende Philosophie und religiösen Geboten nicht mehr zu trauen sei, wo es darum ging, die destruktiven Leidenschaften des Menschen zu bezähmen. ... Der Gedanke, man könne den gesellschaftlichen Fortschritt durch geschickten Einsatz der Leidenschaften gegeneinander bewerkstelligen, war im 18. Jahrhundert zu einem recht verbreiteten Denkmuster geworden. |

|

| |

|

Albert O. Hirschman, amerikanischer Soziologe und Volkswirt |

|

|

|

|

|

| |

|

Es ist von besonderem Nutzen [herauszufinden], wie man Affekt gegen Affekt einsetzt und den einen durch den anderen beherrscht: So wie wir das Tier mit Hilfe des Tieres hetzen und den Vogel mit Hilfe des Vogels jagen. |

|

| |

|

Francis Bacon, englischer Philosoph, Wegbereiter des Empirismus |

|

|

|

|

|

| |

|

Spinozas Perspektive kennt schon Momente der Rückkopplung und Selbststeuerung, die sich später mit biologischen Metaphern reartikulieren werden. Für Spinoza heißt Regieren, erfolgreich in die Regelkreisläufe der natürlichen (und kausal zu erklärenden) Affizierungen und Selbstaffizierungen einzugreifen, neue Randbedingungen für Selbststabilisierungen der Subjekte zu schaffen und so neue Gleichgewichte erforderlich zu machen. |

|

| |

|

Martin Saar, Politik der Natur - Spinozas Begriff der Regierung |

|

|

|

|

|

Spinoza war ein kontinentaleuropäischer Philosoph. So ist es nicht verwunderlich, dass er ein rationalistischer Philosoph war. Was der Mensch ist und wozu er bestimmt ist, hat er folglich logisch-deduktiv aus seinen ontologischen Annahmen ableitet. Sein Ergebnis kurz zusammengefasst: Der Mensch ist die Summe seiner Affekte und Triebe und sein einziges Ziel ist die Vervollkommnung seiner eigenen Natur. Spinoza suchte zugleich auch die Antwort auf die Frage, wie der Mensch es erreichen könnte, zu werden, was er sein kann. Auch bei der Suche nach dieser Antwort blieb er seinem Ruf treu, im Rahmen eines logisch kompakten und konsistenten Erklärungssystems zu bleiben. Das war natürlich schon immer der größte Wunsch und das Ziel der rationalistischen Philosophen. Spinoza war zweifellos einer der größten von ihnen. Ganz unproblematisch ist aber diese rationalistische Denkweise nicht. Die rationalistischen Philosophen neigen sehr dazu, die Tatsachen zu übersehen, sie nicht ernst zu nehmen oder sie sogar zu verhöhnen. Nebenbei erwähnt, keine andere kontinentaleuropäische Philosophie ist dermaßen einseitig rationalistisch wie die Deutsche und in der Tat ist keine sonst dermaßen gegen die Tatsachen vorgegangen. „Desto schlimmer für die Tatsachen“ - pflegte Hegel auf den Vorwurf der Realitätsfremdheit zynisch und überheblich zu beantworten. Spinoza dagegen ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass die rationalistische Philosophie fest auf dem Boden der empirischen Tatsachen stehen kann. Deshalb hat sie sich um das Entstehen der modernen Wissenschaften verdient gemacht. Es ist ein anderes Problem, das Spinozas rationalistische Philosophie hat.

Der rationalistische Philosoph will alles im logisch strengen Zusammenhang sehen und dann neigt er dazu, das auch auf die Wirklichkeit zu übertragen. Dieser Weg führt ihn dann unausweichlich in eine deterministische Welt, in der es keinen Platz für die Willensfreiheit und überhaupt für die praktische Handlungsfreiheit gibt. Auch bei Spinoza kommt dies ganz stark zum Ausdruck, worüber wir schon etwas gesagt haben. Wir haben dort auch erwähnt, dass der Widerspruch zwischen dem Determinismus und der Freiheit ein uraltes philosophisches Problem ist und dass es bis heute keinem Philosophen gelungen ist, ihn zufriedenstellend zu lösen. Alles was als Lösung bisher im Angebot steht, sind im besten Fall nur schemenhafte Ausflüchte. Es ist angebracht dazu zu bemerken, dass sich vor einem Jahrhundert sogar die Physik von ihrem Determinismus, dem sie in ihrer Jugend die ewige Treue geschworen hat, verabschiedete. Seitdem rätseln auch die Physiker eifrig darüber, ob die materielle Welt deterministisch ist oder nicht. Zum Beispiel - was sich auch außerhalb der Fachkreise herumgesprochen hat – fragen sich die Atomphysiker manchmal, ob die kleinsten Teilchen der Materie ihren eigenen freien „Willen“ hätten. Sie benehmen sich nämlich zum Teil sehr willkürlich. Aber trotz aller Bemühungen, können auch die Physiker den Widerspruch zwischen Determinismus und Freiheit nicht auflösen. Auch sie können noch keine überzeugenden und endgültigen Antworten vorweisen, ob die Realität kausal aufgebaut ist oder nicht. Erwähnen wir etwa Einstein, der bis zum Ende seines Lebens geglaubt hat, das Universum sei kausal aufgebaut, nur wegen unseres unvollständigen Wissens scheint dem nicht so zu sein. Sein bekannter Ausspruch: „Gott würfelt nicht.“ Möglicherweise wird man eine Antwort auf diese komplizierte Frage nie finden. Angesichts der Tatsache, dass die Physik trotzdem auch weiterhin große Fortschritte macht, liegt der Gedanke nahe, dass die Frage des Determinismus bzw. der Freiheit vielleicht gar nicht so wichtig ist. Man bekommt manchmal den Eindruck, es ginge fast um die Frage wie diejenige, ob ein Glas halb voll oder halb leer sei. Dem ist es aber nicht so. Wir haben dort auch erwähnt, dass der Widerspruch zwischen dem Determinismus und der Freiheit ein uraltes philosophisches Problem ist und dass es bis heute keinem Philosophen gelungen ist, ihn zufriedenstellend zu lösen. Alles was als Lösung bisher im Angebot steht, sind im besten Fall nur schemenhafte Ausflüchte. Es ist angebracht dazu zu bemerken, dass sich vor einem Jahrhundert sogar die Physik von ihrem Determinismus, dem sie in ihrer Jugend die ewige Treue geschworen hat, verabschiedete. Seitdem rätseln auch die Physiker eifrig darüber, ob die materielle Welt deterministisch ist oder nicht. Zum Beispiel - was sich auch außerhalb der Fachkreise herumgesprochen hat – fragen sich die Atomphysiker manchmal, ob die kleinsten Teilchen der Materie ihren eigenen freien „Willen“ hätten. Sie benehmen sich nämlich zum Teil sehr willkürlich. Aber trotz aller Bemühungen, können auch die Physiker den Widerspruch zwischen Determinismus und Freiheit nicht auflösen. Auch sie können noch keine überzeugenden und endgültigen Antworten vorweisen, ob die Realität kausal aufgebaut ist oder nicht. Erwähnen wir etwa Einstein, der bis zum Ende seines Lebens geglaubt hat, das Universum sei kausal aufgebaut, nur wegen unseres unvollständigen Wissens scheint dem nicht so zu sein. Sein bekannter Ausspruch: „Gott würfelt nicht.“ Möglicherweise wird man eine Antwort auf diese komplizierte Frage nie finden. Angesichts der Tatsache, dass die Physik trotzdem auch weiterhin große Fortschritte macht, liegt der Gedanke nahe, dass die Frage des Determinismus bzw. der Freiheit vielleicht gar nicht so wichtig ist. Man bekommt manchmal den Eindruck, es ginge fast um die Frage wie diejenige, ob ein Glas halb voll oder halb leer sei. Dem ist es aber nicht so.

Die Wissenschaft kann nur dann einen Sinn haben, also wirklich nützlich sein - was ziemlich dasselbe ist -, wenn sie Zusammenhänge erkennt, die sich mit gewisser Notwendigkeit („Wahrscheinlichkeit“) in der Zukunft wiederholen werden, sei es mit menschlichem Tun oder nicht. Das heißt, wenn es keinen Determinismus im Universum gäbe, in welcher Form auch immer, oder einfacher gesagt eine Reproduzierbarkeit der objektiven Vorgänge, dann wäre keine Wissenschaft möglich. Ohne eine Reproduzierbarkeit würde der Mensch eigentlich überhaupt nichts praktisch bewerkstelligen können, das Leben wäre unmöglich. Um nur ein Beispiel zu nennen: Ich könnte jetzt nicht diesen Text eintippen, wenn ich mich nicht darauf verlassen könnte, dass ein bestimmter Buchstabe auf dem Monitor erscheinen wird, wenn ich eine bestimmte Taste drücke. Es ist hier angebracht David Hume (1711-1776) zu erwähnen, den modernen radikalen Agnostiker, der vehement bestritten hat, dass wir überhaupt Kausalitäten in der Wirklichkeit erkennen können, der aber trotzdem zulassen musste, dass wir im praktischen Leben gar nicht anders können, als so zu tun, als ob es Kausalitäten gäbe. Es gibt also so etwas wie Determinismus, oder etwas, was nach Determinismus aussieht. Wir wissen das aus dem alltäglichen Leben. Aber wir wissen genauso, dass sich nur ein Teil davon, was zur wahrnehmbaren und beeinflussbaren Wirklichkeit gehört, dem Muster Ursache-Wirkung zuordnen lässt. Der Rest, der unvergleichbar größer ist, entzieht sich jedem solchen Muster. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, in diesem Rest nach Zusammenhängen bzw. Reproduzierbarkeiten zu suchen. Aber wie kann man überhaupt wissen, wo sich diese finden lassen, in welchem Bereich der unendlichen Wirklichkeit soll man nach ihnen überhaupt suchen?

Heben wir noch einmal ausdrücklich hervor, dass der Bereich, den man wissenschaftlich noch nicht erschlossen hat, wo man also keine kausalen (oder probabilistischen) Zusammenhänge kennt, die sich reproduzieren oder reproduzieren lassen, sehr groß ist. Es ist eigentlich sogar so, dass sich dieser Bereich immer dann vergrößert, wenn die Wissenschaft Fortschritte macht. Je mehr Zusammenhänge erkannt werden, desto mehr Tatsachen und Phänomene kommen zum Vorschein, mit denen man vorerst nichts anfangen kann. So bleibt der Bereich dessen, was wir nicht kennen, weiterhin unendlich groß im Verhältnis zu dem, was wir kennen, wo wir also gewissermaßen zuverlässige Zusammenhänge entdeckt haben. Die erste Frage, die sich ein Wissenschaftler dann stellt, ist, wo man in diesem unendlichen Bereich des Unbekannten überhaupt anfangen soll, nach reproduzierbaren Zusammenhängen zu suchen. Das ist der schwierigste Teil einer jeden Wissenschaft. Eine Methode, der wir uns routinemäßig bedienen könnten, gibt es da nicht. Aus der bisherigen Erfahrung kann dazu nur soviel sagen: Irgendwann fällt einem Menschen eine richtige Idee ein, richtig in dem Sinne, dass man dieser Idee folgend fündig wird. Man bezeichnet dies als Kreativität, aber man weiß bis heute nicht, wie man sie erklären könnte.

Am Anfang jeder Wissenschaft steht also eine glückliche Wahl, eine gelungen Entscheidung darüber, für welche Gruppe von Tatsachen und Phänomenen in einer unendlichen Welt von Tatsachen und Phänomenen es möglich sein sollte, gesetzmäßige Zusammenhänge zu finden. War man danach erfolgreich, diese Zusammenhänge tatsachlich dort zu finden, war die Wahl richtig. Man hat damit einen zusätzlichen kleinen Bereich des Wissens dem unendlichen Bereich des Unwissens entrissen, man hat den Bereich des Determinismus - oder zumindest eines als ob Determinismus (Hans Vaihinger) - noch ein bisschen erweitert und damit neue Räume für die Gestaltung und Planung des praktischen Lebens geschaffen. Unter diesem Gesichtspunkt kann man auch die Moderne besser verstehen. Sie war eine radikale Umgestaltung der wahrnehmbaren Realität, eine neue Aufteilung der Tatsachen und Phänomene auf diejenigen, die dem Bereich des Determinismus (Kausalität und Probabilität) gehören sollten, und den Rest, der dem Indeterminismus (Freiheit und Zufall) überlassen werden sollte. Hier hat sich auch Spinoza große Verdienste erworben. Er legte neue Fundamente, auf dem man die Moderne aufbauen konnte. Seine Lösung schauen wir uns jetzt genauer an.

Determinismus für (organismische) Gemütszustände, Freiheit für (praktische) Handlungen

Erwähnen wir ganz kurz noch einmal, dass die Realität, wie sie sich Spinoza vorgestellt hat, ein einziges zusammenhängendes System ist. Alles was in dieser Realität existiert und dessen der Mensch sich bewusst sein kann, existiert als Denken und als Materie. Auch der Mensch, als ein winziger Teil dieses unendlichen Universums, ist zugleich (1) ein denkendes und (2) ein materielles Wesen. Diese zwei Aspekte („Attribute“) des Universums sollten in sich gesetzlich determiniert sein: (1) im Bereich des Denkens durch Gesetze des Denkens bzw. Erkennens (2) im Bereich der Ausdehnung durch Gesetze der materiellen Körperwelt. Sollte dem wirklich so sein, dann könnte es keinen freien Willen, also keine individuelle Freiheit, geben. Alles was im Universum geschehen würde, wäre dann nur ein unabdingbarer Ablauf eines kosmischen Prozesses, der im Voraus, vor dem „Big-Bang“, bis zum letzten Detail schon programmiert war. Man kann bei einer solchen Auffassung unschwer den Deistischen Einfluss übersehen, wonach Gott einem Uhrmacher ähnelte, der das von ihm hergestellte perfekte Uhrwerk einmal in Gang setzte, das seitdem von selbst weiterläuft. In einer solchen streng deterministischen Welt würde dem einzelnen Menschen nichts anderes übrig blieben, als sich seinem Schicksal zu fügen. Man bezeichnet eine solche philosophische Auffassung als Fatalismus, bei einer abgeschwächten Form spricht man von Teleologie.

War Spinoza aber wirklich ein Fatalist? Liest man seine Ethik, kann man sich diesem Eindruck kaum entziehen. Dort setzt er sogar ausdrücklich den Determinismus mit der Freiheit gleich (!). Das klingt befremdlich und erinnert fast an die Orwellsche Sprache. Aber auch dort ermuntert Spinoza den Menschen und fordert dazu auf, nach der Vernunft zu leben. Das wiederum bedeutet, er könnte auch anders. Es gibt also eine Alternative in Form eines unvernünftigen Lebens. Das ist mit dem Determinismus in der Tat nicht mehr vereinbar. Liest man Spinozas andere wichtigen Werke, Theologisch-politischer Traktat und Politischer Traktat, wo er sich mit praktischen sozialen und politischen Fragen beschäftigt, würde man nicht im Entferntesten auf den Gedanken kommen, der Mensch könnte gar nichts tun, im Gegenteil. Das ist in der Tat ein großer Widerspruch in seiner Philosophie. Endet damit seine ganze Philosophie in der Sackgasse?

Nein. Im Anschluss zum oben Gesagten kann man dazu nur kurz bemerken, dass es auch einem der strengsten Denker der menschlichen Geschichte nicht gelungen ist, ein völlig widerspruchsfreies philosophisches bzw. ontologisches Denksystem zu entwerfen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Spinoza überzeugt war, ihm sei dies gelungen, aber das kann für uns nicht von Belang sein. Wir sollten ihn nicht danach beurteilen, was er selbst über das, was er getan hat, gedacht hat, sondern nur danach, was er wirklich geleistet hat. Dann kann man nicht anders als festzustellen, dass er gar kein Determinist, und schon gar nicht ein Fatalist war. Er war stillschweigend ein Wissenschaftler des neuen modernen Typus, der eine Antwort auf die Frage gesucht hat, was und wo wir wissen können. Er hat also - wie bereits oben angesprochen - eine neue Aufteilung der Tatsachen und Phänomene vorgeschlagen. Sein Vorschlag im Gröbsten war:

• Im Bereich der individuellen Gemütszustände sollten die Naturgesetze der materiellen Körperwelt gelten.

• Im Bereich der praktischen Handlungen sollte es viele Möglichkeiten geben, die Lebenswelt nach der Leitung der Vernunft (und der Unvernunft ebenfalls) zu gestalten.

Er hat damit die Wirklichkeit zweigeteilt: Auf den Bereich der deterministischen Vorgänge, wo der Mensch nichts ändern kann und den Rest, wo der Mensch gute Möglichkeiten hat, sein Leben immer weiter zu verbessern. Diese Aufteilung lässt sich als paradigmatische Grundlage für die neue soziale, politische und ökonomische Ordnung betrachten, so wie die von Platon ein Rahmen für die alte vormoderne Ordnung gewesen war. Wir werden dazu gleich mehr sagen. Bevor wir damit anfangen ist es angebracht noch etwas über Spinoza zu sagen, um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen.

Wie ein nicht politisch interessierter Philosoph zum politischen Theoretiker wurde

Die Behauptung, Spinoza hätte die paradigmatische Grundlage für die soziale, politische und ökonomische Ordnung geschaffen kann überraschen. Es war in der Tat wenig, was Spinoza über die Politik sagte. Außerdem hatte er, anders als etwa Platon oder zum Beispiel auch Hobbes, keine politischen Ambitionen, eigentlich wollte er nicht einmal ein politischer Theoretiker sein. Er selbst gab sich in dieser Hinsicht sehr bescheiden:

„Als ich mich daher mit der Politik beschäftigt habe, war es meine Absicht, nicht irgend etwas Neues und bis jetzt noch Unbekannten zu entwerfen, sondern lediglich das, was mit der Praxis am vorzüglichsten übereinstimmt, auf sichere und zweifelsfreie Weise zu beweisen, nämlich so, daß ich es aus der Verfaßtheit der menschlichen Natur, wie sie tatsächlich ist, herleite.“

Die Demokratie sollte also eine Ordnung sein, die am besten dem menschlichen Wesen entspricht. Wenn man bedenkt, dass es Demokratie schon im antiken Griechenland gab, konnte man sie als ein Phänomen nicht noch einmal neu entdecken. Etwas anderes ist aber immer möglich, nämlich einen neuen Ansatz zu finden. Der alte antike Ansatz war, die Demokratie als eine Herrschaftsform zu betrachten. In diesem Ansatz ging es um die Frage: Wer Macht haben soll, um zu herrschen. Die Demokratie bedeutete die Ordnung, in der alle („Volk“) herrschen sollten, indem die politische Macht atomisiert wird. Diesen Ansatz hat später Rousseau übernommen, wie bereits erörtert. Spinoza hat einen anderen Ansatz ausgearbeitet. Er ging der Frage nach, wie sich die Gesellschaft als ein System lenken lässt und bei der Suche nach einer Antwort ist er zur Demokratie gelangt. An sich war dieser Ansatz damals neu. Man brauchte für ihn eine neue Ontologie und diese ist die Schöpfung Spinozas. Hobbes, dem Spinoza in mancherlei Hinsicht folgte, hatte diese Ontologie noch nicht, so dass er auf die alten absolutistischen Lösungen zurückfiel. Spinoza hat einen anderen Ansatz ausgearbeitet. Er ging der Frage nach, wie sich die Gesellschaft als ein System lenken lässt und bei der Suche nach einer Antwort ist er zur Demokratie gelangt. An sich war dieser Ansatz damals neu. Man brauchte für ihn eine neue Ontologie und diese ist die Schöpfung Spinozas. Hobbes, dem Spinoza in mancherlei Hinsicht folgte, hatte diese Ontologie noch nicht, so dass er auf die alten absolutistischen Lösungen zurückfiel.

Heute kann man auch sagen, dass Spinoza dem kybernetischen Ansatz folgte. Die Kybernetik, „die Theorie der Kommunikation und der Steuerungs- und Regelungsvorgänge bei Maschinen und lebenden Organismen“ (Norbert Wiener), ist eine der jüngsten Wissenschaften, die erst Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden ist. Schon dies legt uns nahe, wie außerordentlich schwierig die Problematik der Lenkung von Systemen ist. Deshalb dürfen wir von Spinoza, der sich mit diesem Problem vor drei Jahrhunderten beschäftigte, nicht fertige Lösungen erwarten. Was ihm aber gelungen ist, reicht meiner Überzeugung nach doch aus, ihn als den ersten Kybernetiker zu bezeichnen. Er hat eine ausreichende Menge von Gedanken zusammengetragen, aus denen sich eine Konzeption des Regelungsprinzips erahnen lässt, die dann die Kybernetik weiterentwickelte. Spinoza konnte also erkennen, dass eine andere Lenkungsart möglich ist als die Steuerung und diese Einsicht hat ihn dann zu gesellschaftlichen und politischen Fragen getragen. Das war ein großer Unterschied zu Hobbes, dem Spinoza - wie gerade hervorgehoben - vieles zu verdanken hat. Dazu noch ein paar Bemerkungen.

Das Prinzip einer geregelten Ordnung, allerdings in einer sehr unreifen und unscharfen Form, finden wir schon bei Hobbes. Seine Auffassung über die Marktwirtschaft beruht nämlich auf den Gedanken, welche mit den Prinzipien der Regelung übereinstimmen. Viel hat er aber nicht dazu gesagt, so dass man ihn zu Recht nicht zu den Ökonomen zählt. Genauer gesagt, er hat sich nur ein bisschen Gedanken über die Wirtschaft gemacht und für freie Marktwirtschaft plädiert. Erst ein Jahrhundert später hat Adam Smith eine vollständige Konzeption der Marktwirtschaft formuliert, eine die man als geregelte Wirtschaftsordnung bezeichnen kann. Dazu kommen wir später. Hobbes kam bei seinen ökonomischen Überlegungen auch deshalb nicht weiter, weil seine Überlegungen zu sehr unter den typischen Schwächen des empirischen Denkens litten. Anders als ein Rationalist kümmert sich nämlich ein Empirist wenig um logische Zusammenhänge. Er bastelt sich sozusagen „klein in klein“ etwas zusammen, testet es nach der Versuch-und-Irrtum-Methode, woraus ein sinnvoll durchdachtes Ganzes werden kann, aber ein konsistentes Ganzes ist es nicht. Ein solches „Ganzes“ kann zwar praktisch funktionieren, man ist sich aber nie sicher warum. Deshalb weiß man auch nicht, wie lange es funktionieren kann und auch nicht, wo man dieses „Wissen“ noch anwenden kann bzw. wo man es nicht kann oder darf. Deshalb verwundert es nicht, dass Hobbes trotz manchen originellen Gedanken schließlich bei der absolutistischen Ordnung hängen geblieben ist. Seine ganze Vorgehensweise war nicht ordnungspolitisch, geschweige denn ordnungstheoretisch, sondern rechtspolitisch. Er war vor allem ein Rechts- und Staatsphilosoph. Beim Rationalisten Spinoza war es genau umgekehrt. Er war vor allem ein Ordnungsphilosoph, also ein Ordnungstheoretiker - ein früher Kybernetiker. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen.

Das Prinzip der einander neutralisierenden Affekte und die Demokratie

Zwischen den ordnungstheoretischen Überlegungen von Spinoza und der neuen Wissenschaft Kybernetik liegen drei Jahrhunderte. Seitdem hat sich auch Sprache weiterentwickelt bzw. geändert. Das darf man nicht außer Acht lassen. Auch die für Spinoza besonders wichtigen Begriffe, wie etwa Affekt und Trieb, hat man damals ein bisschen anders verstanden und benutzt als wir es heute tun. Heute würden wir unter Affekten nur eine heftige Erregung, einen Zustand außergewöhnlicher Angespanntheit verstehen. „Ein Mord aus dem Affekt“, dieser bekannte Ausdruck aus der Justiz ist eine weit verbreitete Auffassung vom Affekt. Wie schon gesehen, Spinoza hat unter Affekten mehr verstanden, etwa das, was wir heute im weiteren Sinne als Gefühle bezeichnen würden, und zwar sowohl positive (angenehme) als auch negative (unangenehme), Wünsche und Wertungen inbegriffen. Auch unter Trieben meinen wir heute nicht genau das, was damals Spinoza meinte. Zu den Trieben zählen wir heute eher instinktiv bedingte, also körpereigene Bedürfnisse, Spinoza hatte eher das im Sinne, was wir heute als Motive bezeichnen. Deshalb werden wir im Folgenden den Ausdruck Affekte und Triebe durch Gefühle und Motive ersetzen. Dementsprechend sagen wir, dass das Wesen des Menschen nach Spinozas Auffassung durch seine individuellen Gefühle und Motive bestimmt ist. Damit haben wir den ursprünglichen Sinn von Spinozas Philosophie nicht verändert, wir haben nur seine Sprache dem aktuellen Sprachgebrauch angepasst.

Spinoza wichtigste Behauptung ist, dass kein Mensch der Herr seiner eigenen Gefühle und Motive ist. Nach heute verfügbaren und weithin akzeptierten wissenschaftlichen Kenntnissen kann man sagen, dass Spinoza hier Recht behalten hat. Von den Psychologen wissen wir, dass sich die Gefühle und Motive auf organische und neuronale Prozesse in unserem Körper bzw. Gehirn zurückführen lassen, auf die wir kaum einen Einfluss haben. Aus der Medizin (Physiologie, Neurologie, Gentechnik, Gehirnforschung, ...) wissen wir, dass es kaum von an uns liegt, was wir fühlen und wollen, und auch nicht, was wir nicht fühlen und nicht wollen sollen oder dürften, so dass man sagen kann, dass unsere organismischen Gemütszustände, also unsere Gefühle und Motive, weitgehend durch die Gesetze der Natur bestimmt sind. Davon ausgehend müssen wir Spinoza Recht geben, wenn er behauptet, dass der Mensch seine eigenen Gefühle und Motive nicht als schlecht betrachten kann.

„Weil es das höchste Gesetz der Natur ist, dass jedes Ding in seinem Zustande, so viel es vermag, zu beharren sucht, und zwar nur seinetwegen und nicht eines anderen wegen, so folgt, dass jeder Einzelne das höchste Recht dazu hat, d.h. (wie gesagt) zum Dasein und Wirken so, wie er natürlich bestimmt ist.“

Man kann nicht übersehen, dass sich Spinoza hier der Auffassung über das natürliche Recht von Hobbes anschließt. Vom Sinn her ist das identisch mit dem, was Hobbes in Elements of Law behauptet:

„Jeder Mann nennt, für seinen TEil, das, was ihm gefällt und ihm Vergnügen bereitet, gut, und das, was ihm mißfällt, schlecht; insofern nun jeder Mensch in seiner körperlichen Beschaffenheit von dem anderen verschieden ist, unterscheiden sie sich auch voneinander hinsichtlich der gemeinsamen Unterscheidung von gut und übel. Auch gibt es nicht etwas Derartiges, wie ein agathon haplos, d.h. etwas, das schlechthin gut ist. ... Und wie wir die Dinge, welche uns gefallen und mißfallen, gut und schlimm nennen, so bezeichnen wir als Güte oder Schleichtigketi den Inbegriff der Eigenschaften oder Kräfte, wodurch sie es tun.“

Gut und böse hat also alleine damit zu tun, wie der Mensch etwas, was von draußen auf ihn wirkt, einschätzt, und zwar im Sinne seines eigenen Nutzen. Zu solchen externen Wirkungen gehört die ganze materielle Welt und auch die anderen Menschen. Der Grund, warum sich Spinoza gerade mit der Gesellschaft befasst, kann man darin sehen, dass nach seiner Auffassung für den Menschen der andere Mensch das Wichtigste ist.

„Nichts kann mehr mit der Natur eines Dinges übereinstimmen als andere Individuen derselben Art. Daher gibt es für den Menschen nichts, was ihm nützlicher wäre, sein Sein zu erhalten und ein vernünftiges Leben zu genießen, als der Mensch, der von der Vernunft geleitet wird.

Es gibt in der Natur nichts einzelnes, was den Menschen nützlicher wäre als der Mensch, der nach der Leitung der Vernunft lebt. Denn dem Menschen ist das am nützlichsten, was mit seiner Natur am meisten übereinstimmt.

Wenn die einzelnen Menschen am meisten das ihnen Nützliche suchen, dann sind die Menschen einander am meisten nützlich.

Der Mensch ist dem Menschen ein Gott. – Dennoch ist es selten, daß die Menschen nach der Leitung der Vernunft leben; vielmehr steht es mit ihnen so, daß sie meistens mißgünstig und einander unangenehm sind. Nichtsdestoweniger können sie ein einsames Leben kaum aushalten, so daß jene bekannte Definition, daß der Mensch ein geselliges Tier sei bei den meisten Beifall findet. Und in der Tat verhält sich die Sache so, daß aus der gemeinsamen Vereinigung der Menschen weit mehr Vorteile entspringen als Nachteile.“

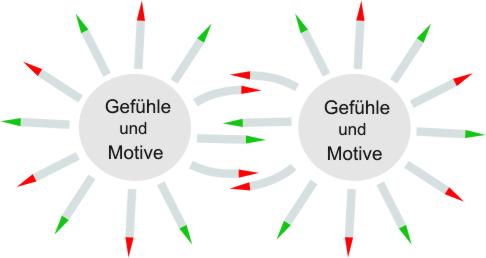

Wenn man bedenkt, wie Spinoza abgesondert von der Gesellschaft leben musste, kann es schon richtig verwundern, so etwas gerade von ihm zu erfahren. Dem ist aber genau so. Um zu erklären, wie nach seiner Auffassung eine gute Gesellschaft funktionieren kann, wie sich eine optimale Ordnung erreichen lässt, bedienen wir uns einer graphischen Darstellung. Graphische Darstellungen, auch wenn sich sehr einfach sind, haben nämlich einen großen Vorteil. Während man beim verbalen Ausdruck mit beliebiger Unschärfe über die Schwierigkeiten hinweggleiten kann, muss man sich bei einer graphischen Darstellung über die logische Schlüssigkeit einer Auffassung bis ins Letzte klar sein, weil Widerspruche schnell ins Auge fallen.

Die zwei Kreise stellen zwei Menschen dar, mit ihren eigenen Gefühlen und Motiven. Ihre farblose Darstellung sollte schon optisch den Eindruck vermitteln, dass für einen Menschen sein eigenes Wesen, also alles was aus seinen eigenen Gefühlen und Motiven hervorgeht, nicht schlecht oder böse sein kann. Aus den Gefühlen und Motiven folgen Handlungen, die mit den Pfeilen dargestellt ist. Weil ein Mensch das tut, was ihm persönlich nutzt, kann er seine Handlungen ebenfalls nicht als schlecht verstehen. Es können für ihn nur die Handlungen der anderen Menschen als gut und böse erscheinen - oder auch neutral. Deshalb sind nur die Spitzen der Pfeile, die derjenige, von dem sie ausgehen, nicht sieht, grün - für das „Gute“ - und rot - für das „Böse“ - gefärbt. So wie diese Pfeile jetzt eingeordnet sind, tut ein Mensch dem anderen nicht nur Gutes, sondern auch Böses. Im nächsten Bild ist gezeigt, wie sich dies ändern lässt.

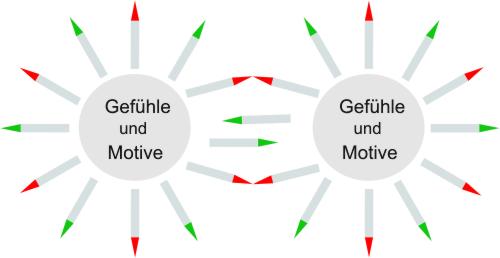

Diese Lösung präsentiert Spinoza in der Ethik, im Teil IV, unter dem Titel: Über die menschliche Unfreiheit, oder die Macht der Affekte. An den Gefühlen und Motiven der zwei Akteure hat sich im zweiten Bild nichts geändert, was Spinozas Auffassung entspricht, dass „der Körper die Seele [mens] nicht zum Denken, und die Seele den Körper nicht zur Bewegung oder zur Ruhe ... bestimmen kann“. Alles was im zweiten Bild geändert wurde entspricht eindeutig den folgenden Aussagen von Spinoza:

„Die wahre Erkenntnis des Guten und Schlechten kann einen Affekt, insofern sie wahr ist, nicht hemmen, sondern allein, sofern sie als Affekt angesehen wird.

Ein Affekt kann nur gehemmt oder aufgehoben werden durch einen Affekt, der entgegengesetzt und der stärker ist als der zu hemmende Affekt.

Ein Affekt kann, sofern er auf den Geist bezogen wird, nicht anders gehemmt oder aufgehoben werden als durch die Idee einer entgegengesetzten Körpererregung, die stärker ist als die Erregung, die wir erleiden.“

Es ist angebracht, hier noch David Hume zu erwähnen, der größte empirische Philosoph der frühen Moderne. Wie bereits erwähnt, keiner hat die Kausalität der Natur so vehement abgelehnt wie er, so dass es nicht wundern kann, wenn er die Philosophie des „Deterministen“ Spinoza „abscheulich“ fand. Trotzdem lassen sich seine Gedanken über die Affekte und ihr Verhältnis zur Vernunft von denen Spinozas kaum unterscheiden. Seine Argumentation ist stellenweise nur noch radikaler, wenn er etwa sagt, dass die Affekte unzugänglich für die Vernunft seien. „Die Vernunft ist nur der Sklave der Affekte und soll es sein“ - lautet einer seiner bekanntesten Behauptungen. Wenn also die Affekte auf keine Weise aus der Welt zu schaffen sind, bleibt als die einzige Lösung nur diejenige von Spinoza, also die Affekte einander entgegenwirken zu lassen und genau das hören wir von Hume:

„Nichts kann den Impuls eines Affekts unterdrücken oder verzögern als ein entgegengesetzt wirkender Impuls.“

Im dritten Buch des Treatise, in dem der „Ursprung der Gesellschaft“ untersucht wird, spricht Hume von „Richtungsänderung“ der Affekte, so dass es dadurch zu einer gegenseitigen „Einschränkung“ der Affekte kommt - so wie es unser Bild schematisch darstellt:

„Es gibt also keinen Affekt, der fähig ist, die eigennützige Neigung im Zaum zu halten, außer dieser Neigung selbst, wenn man ihr nämlich eine neue Richtung gibt. Diese Richtungsänderung aber muß, wie sich bei geringstem Nachdenken erweist, notwendig eintreten; denn offenbar wird dieser Affekt durch seine Einschränkung weit besser befriedigt, als solange er frei ist.“

Die „Entgegenwirkung“ ist eines der grundlegenden Prinzipien eines geregelten Prozesses. Das werden wir noch ausführlich erläutern, jetzt nur ein paar kurze Anmerkungen dazu. Die Regelung bezieht sich auf Systeme, also die Zahl der Beteiligten an einer Regelung muss mindestens 2 sein. Dieses Minimum hat auch unser Bild. Würde zwischen diesen 2 Teilnehmern einer nur wirken (Ursache) und der andere nur erfüllen (Folge), hätten wir eine Lenkungsart vom Typus Steuerung. Bei der Regelung dagegen wird die Folge auf die Ursache (feed back) zurückgeführt. Diese Wirkung und Folge (Gegenwirkung) sind im letzten Bild deutlich sichtbar. So entsteht bei einem geregelten Prozess ein Ergebnis, das sich weder auf die Ursache noch auf die Folge zurückführen lässt. Es ist dabei auch keine eindeutige Kausalität am Werke, aber alles läuft trotzdem nach einem Prozedere oder einem Algorithmus. Das ist es eigentlich, was man im engeren Sinne des Wortes unter Regelung versteht.

Dies alles ist noch sehr abstrakt, aber es reicht schon, die wichtigsten Unterschiede zwischen den vormodernen Ordnungen und der von Spinoza konzipierten Ordnung auf der Grundlage der Regelung zu verdeutlichen. Wir werden jetzt drei der wichtigsten Unterschiede kurz erörtern. Um es zu vereinfachen, hilft uns ein Rückgriff auf die ordnungspolitischen Konzeptionen von Platon, Hobbes und Rousseau, über die wir schon in den vorigen Beiträgen berichtet haben.

1: Nicht Ausübung der Macht von allen, sondern Schaffung von Regelungen

Es mag stimmen, dass man Rousseau viel für die Entwicklung der modernen Demokratien zu verdanken hat, seine Auffassung von der Demokratie ist im Ansatz trotzdem nicht modern. Bei diesem Ansatz ging es nämlich fast ausschließlich um die Frage der Macht. Die Demokratie sollte eine Ordnung sein, in der keiner seine Macht über den anderen ausüben darf. Die Lösung sollte die gleichmäßige Verteilung der Macht sein. Dann würde eigentlich schon alles von alleine funktionieren.

Rousseau hat sich in der Tat das Regieren zu einfach vorgestellt und das wurde ihm von Anfang an mit Recht vorgeworfen. Er hat nicht nur die Probleme der politischen Willensbildung und Entscheidungssuche völlig vernachlässigt, sondern er ist auch davon ausgegangen, dass Fachwissen für gute Entscheidungen immer vorhanden ist. So schreibt er in Contrat social: „Wenn die Bürger keine Verbindung zueinander hätten und das Volk genügend unterrichtet wäre, wenn es Beschlüsse faßt, dann würde aus der großen Anzahl kleiner Unterschiede immer der allgemeine Wille hervorgehen, und die Entscheidung wäre immer gut.“ Aber wann wäre dies in der Realität der Fall? Möglicherweise dann, wenn man die Zivilisation verlassen und in den einfachen Naturzustand zurückkehren würde. Dann könnte es zutreffen, dass sich jeder alle Kenntnisse für gute Entscheidungen über alles, was für das Fortbestehen der Gemeinschaft wichtig ist, aneignen könnte. Das kann die Erklärung sein, warum Rousseau eine solche Gesellschaft als Ideal vorschwebte. Etwas Anderes fiel ihm nicht ein. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft kann aber der Bürger nie genügend unterrichtet um kompetent sein, um über alles richtig zu entscheiden. Es gibt zwar Ausnahmesituationen, in denen es sinnvoll ist basisdemokratisch zu entscheiden, deshalb lohnt es sich auch heute noch für Basisdemokratie zu kämpfen. Aber die direkte Demokratie im Sinne des herrschenden Ordnungsprinzips bleibt eine Utopie.

Auch Spinoza stellt fest, dass die Menschen, lebten sie nach der Leitung der Vernunft, „notwendig immer übereinstimmen“ würden. Im Besitz aller Kenntnisse über sich selbst, über alle anderen und über die Natur, würden sie dann aus sich heraus und spontan eine optimale Ordnung einrichten können. Aber Spinoza war es klar, dass die realen Menschen nicht so sind. Indem sie eben nicht unter der Leitung der Vernunft leben, sind sie nicht kompetent genug, über alles zu entscheiden. Das Problem ist noch gravierender. Sie sind ihren Affekten und Trieben hilflos ausgeliefert. Ihnen dann zu überlassen, dass sie sich durch direkte Entscheidungen regieren, würde nur zu Chaos und Anarchie führen. Deshalb kann eine gute Gesellschaft nicht durch adhoc-Entscheidungen regiert werden, sondern nur durch Gesetze und Regelungen.

Diese Gesetze und Regelungen müssen das Ergebnis einer sozusagen kollektiven Vernunft sein - dazu kommen wir gleich. Sie können nicht den Willen des Autokraten zum Ausdruck bringen. Ein allmächtiger Herrscher würde nämlich nur in seinem eigenen Interesse regieren wollen. Deshalb lehnt Spinoza eine zentralistisch gelenkte (gesteuerte) Ordnung, wie die von Hobbes, ab. Aber ohne einen starken Staat kann sich Spinoza auch keine funktionierende Ordnung vorstellen. Was soll er tun?

2: Die Staatsgewalt als Garant für die Befolgung der Gesetze und Regelungen

Die Demokratie von Rousseau war auch deshalb vormodern, weil er fest daran glaubte, dass der Menschen als gut geboren wird. Nur die äußeren Umstände, in Gestalt der Zivilisation, haben angeblich den Menschen verdorben. Kein Wunder also, dass für Rousseau die Erziehung an erster Stelle steht. Man solle das Kind so erziehen, schreibt er in Emile, dass es „das Herz vor Laster und den Verstand vor Irrtümern bewahrt“. Warum eine humanistische Erziehung erreichen könnte, was der Religion der Liebe, also dem Christentum zwei Jahrtausende nicht gelungen ist, erfahren wir von dem politischen Schriftsteller und Romantiker Rousseau nicht. Die ganze Erfahrung zeigt, dass eher Hobbes Recht hatte und Spinoza folgte ihm darin:

„Daher wird das natürliche Recht jedes Menschen nicht durch die gesunde Vernunft, sondern durch die Begierde und die Macht bestimmt; denn nicht Alle sind von Natur bestimmt, nach den Regeln und Gesetzen der Vernunft zu wirken, vielmehr werden sie in Unkenntniss aller Dinge geboren, und ehe sie die wahre Weise des Lebens erkennen und die Gewohnheit der Tugend erwerben können, geht ein grosser Theil ihres Lebens, selbst wenn sie gut erzogen werden, vorüber, und sie müssen doch inmittelst leben und sich, soweit sie vermögen, erhalten; nämlich nach dem Antriebe der blossen Begierden; denn die Natur hat ihnen nur diese gegeben, und die wirkliche Macht, nach der gesunden Vernunft zu leben, verweigert.“

Dies kann in der Tat keine gute Voraussetzung dafür sein, dass sich die Menschen freiwillig an Gesetze und Regelungen halten, mögen diese auch so vernünftig sein. Deshalb muss ...

„... ein Verein gegründet werden, der sich das Recht aneignet ... über Gut und Schlecht sein Urteil zu fällen. Er muß daher die Macht haben, über die Lebensweise allgemeine Vorschriften zu erteilen und Gesetze zu geben und dieselben zur Geltung zu bringen; nicht durch die Vernunft, welche die Affekte nicht einschränken kann, sondern durch Drohungen. Ein solcher, auf Gesetze und die Macht, sich zu erhalten, sich gründender Verein heißt Staat, und diejenigen, welche durch dessen Recht geschützt werden, heißen Bürger.“

Die oberste Gewalt und Macht braucht man also, laut Spinoza, um die Bürger zu zwingen, dass sie im Rahmen der geltenden Gesetze und Regelungen handeln und leben. Die Menschen können nicht anders, als zu versuchen, diese zu umgehen und zu verletzten, weil sie dadurch nur ihrer eingeborenen Natur folgen, sich zu erhalten und ihren Nutzen zu maximieren.

Die Gesetze und Regelungen können natürlich gut und schlecht sein. Als ein rationaler Philosoph konnte Spinoza kaum anders, als zu wiederholen, dass die guten diejenigen sind, die im Einklang mit der Vernunft sind. Aber das ist eine leere Aussage. Konkreter wird es, wenn er sagt, dass sie „niemandem das zu thun dürfen, was man will, dass Einem selbst nicht gethan werde.“ Das steht schon in der Bibel, später hat dies Kant an die große Glocke gehängt. Noch eine allgemeine Eigenschaft der guten Gesetze und Regelungen wird von Spinoza mit Nachdruck betont. Sie sollen nicht durch Sanktionen für ein friedliches und geordnetes Zusammenleben unter Menschen sorgen, sondern durch richtig verstandenes Interesse:

„Die Gesetze müssen in jedem Staate so eingerichtet werden, dass die Menschen weniger durch Furcht, als durch die Hoffnung auf einen vorzüglich gewünschten Vortheil in Zucht gehalten werden; denn dann wird Jeder gern das ihm Obliegende thun.“

Diese Umkehrung der Verantwortung ist eine sehr große Errungenschaft der Moderne. In allen absolutistischen Herrschaften wird davon ausgegangen, dass die Herrscher es gut meinen und besser wissen. Und wenn es Probleme gibt, sind die Untertanen an allem schuld. Das war in den kommunistischen Staatsordnungen so, nach der neoliberalen Konterrevolution im Westen wird dasselbe behauptet. Spinoza lässt das nicht gelten. So wie es später Helvetiuns treffend ausdrückte, man sollte nicht über die Bosheit der Menschen klagen, sondern über die Ignoranz der Gesetzgeber, die das Eigeninteresse immer in einen Gegensatz zum Gesamtinteresse gestellt hätten.

3: Beteiligung von Vielen, um den Nutzen der möglichst Vielen zu maximieren

Die absolutistische Ordnung bei Hobbes und die direkte Demokratie von Rousseau waren auch deshalb vormoderne Konzeptionen, weil sie die Reagierung mehr oder weniger als persönliche Ausübung der Macht betrachteten. Bei Spinoza dagegen sollen nicht Menschen sondern die Gesetze und Regelungen herrschen. Diese sollen vernünftiger sein als die Menschen, weil diese Sklaven ihrer Gefühle und Motive sind. Wie bereits hervorgehoben, die Gesetze und Regelungen würden nach Spinoza vernünftiger sein als die Menschen. Auf den ersten Blick würde man denken, dass Spinoza Platon folgen müsste, bei dem die Herrschaft der Vernünftigsten, der Philosophen-Könige dafür sorgen sollte, dass gute Gesetze entworfen werden. In seiner Bewunderung der Vernunft unterscheidet sich Spinoza kaum von Platon, trotzdem kommt er zu anderen Schlussfolgerungen. Er geht von einer anderen Ontologie - einer anderen Weltvorstellung - aus als Platon.

Bei Spinoza gibt es nirgendwo eine höchste Autorität der Vernunft, sondern diese ist auf die ganze Realität sozusagen zerstreut (Pantheismus). Man kann es sich dann so vorstellen, dass jedes Ding der materiellen Körperwelt mit ihm zugehöriger Vernunft denkt. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Ding für ein anderes denken kann. Auch hier kann man überrascht feststellen, wie der streng rationalistische Philosoph Spinoza, einer der größten die es je gab, mit dem Empiristen Hobbes übereinstimmt. Der Mensch nach Hobbes weiß nämlich ebenfalls nicht, (1) wie die Welt wirklich ist, er interpretiert sie nur und er weiß auch nicht (2) was der andere Mensch ist. Dazu haben wir schon etwas mehr gesagt. Ein Mensch kann sich den anderen nur in Bezug auf sich selbst erklären. So hat es später Adam Smith herausgefunden (reflexive Sympathie, Empathie) - dazu kommen wir noch. Das Höchste was ein Mensch überhaupt kennen kann, ist nur er selbst, seine Gefühle und Motive, die sein eigenes Wesen ausmachen. Hier wird deutlich, warum zwei von der Vernunft fast besessene Philosophen zu diametral unterschiedlichen ordnungspolitischen und ordnungstheoretischen Schlussfolgerungen kommen. Ein Mensch kann sich den anderen nur in Bezug auf sich selbst erklären. So hat es später Adam Smith herausgefunden (reflexive Sympathie, Empathie) - dazu kommen wir noch. Das Höchste was ein Mensch überhaupt kennen kann, ist nur er selbst, seine Gefühle und Motive, die sein eigenes Wesen ausmachen. Hier wird deutlich, warum zwei von der Vernunft fast besessene Philosophen zu diametral unterschiedlichen ordnungspolitischen und ordnungstheoretischen Schlussfolgerungen kommen.

Ein Mensch, mag er auch noch so vernünftig sein, kann über den anderen nicht richtig entscheiden. Schließlich wäre für Spinoza eine Herrschaft der Elite der Vernunft, anders als bei Platon, gar keine gute Herrschaft, zumindest nicht für die Beherrschten. Gute Gesetze und Regelungen können nur durch gute Kompromisse zwischen Gleichberechtigten zustande kommen. Das würde vor allem einen offenen Meinungsaustausch und eine mehrheitliche Entscheidung bedeuten. Deshalb verwundert es nicht, dass die Meinungsfreiheit bei Spinoza, anders als bei Hobbes einen ganz hohen Stellenwert hat und warum er schließlich, seinem gedanklichen Pfad - der in seiner Ontologie beginnt - folgend, zwangsläufig zur Demokratie gelangt.

„Unzweifelhaft ist dies die beste und mit den wenigsten Nachtheilen verknüpfte Art der Regierung, denn sie stimmt am besten mit der Natur des Menschen überein. Denn in dem demokratischen Staat, welcher sich dem natürlichen Zustand am meisten nähert, sind Alle übereingekommen, nach gemeinsamem Beschluss zu handeln, aber nicht zu urtheilen und zu denken; d.h. weil alle Menschen nicht gleichen Sinnes sein können, ist man übereingekommen, dass das, was die Mehrheit der Stimmen für sich habe, die Kraft des Beschlusses haben solle, mit Vorbehalt, es wieder aufzuheben, wenn Besseres sich zeigt. Je weniger daher dem Menschen die Freiheit des Urtheils gestattet ist, desto mehr entfernt er sich von dem natürlichen Zustand, und desto mehr wird er durch Gewalt regiert.“

Man kann es auch so ausdrücken: Die einzigartige individuelle Natur eines jeden Menschen macht es unmöglich, das Recht zu entscheiden auf einen anderen zu übertragen. Da trifft sich Spinoza mit Rousseau. Der Unterschied liegt aber darin, worauf sich die Entscheidungen der gleichberechtigten Bürger beziehen. Bei Rousseau sollten die Bürger durch Mehrheitsbeschlüsse direkt regieren, bei Spinoza sollen sie gute („vernünftige“) Gesetze und Regelungen beschließen. Diese sollen herrschen, nicht die Menschen. Aber wie kommt man konkret, also praktisch, zu guten Gesetzen und Regelungen?

Da ist Spinoza nicht weit gekommen. Das wenige, was er zu sagen hatte, wurde bereits in Theologisch-politischer Traktat gesagt, im einzigen seiner drei wichtigen Werke, dass er zu seinen Lebzeiten veröffentlichte - aber anonym und mit irreführenden Angaben über seinen Ursprung. Hauptsächlich setzt sich Spinoza in diesem Werk mit der Religion bzw. der Bibel auseinander, vor allem im historischen Kontext. Da stößt er auf eine empirische Quelle für die Demokratie:

„Da die Juden ihr Recht auf Niemand anders übertrugen, sondern Alle, wie in der Demokratie, ihres Rechts sich in gleicher Weise begaben und einmüthig ausriefen: „was Gott spricht, wollen wir thun“ (ohne Nennung eines Vermittlers), so folgt, dass Alle nach diesem Vertrag gleich geblieben sind, und Alle das gleiche Recht gehabt haben, Gott zu befragen, seine Gesetze zu empfangen und auszulegen.“

Aber über die Wiederholung seiner allgemeinen Prinzipien, geht Spinoza nicht hinaus, so dass es ein bisschen überrascht, wenn er dort schreibt:

„Damit glaube ich die Grundlagen einer demokratischen Regierung hinlänglich klar dargelegt zu haben. Ich habe diese lieber als alle anderen behandelt, weil sie, wie mir scheint, die natürlichste ist und der Freiheit, welche die Natur jedem einzelnen gewährt, am nächsten kommt. Denn bei ihr überträgt niemand sein Recht derart auf einen anderen, daß er selbst fortan nicht mehr zu Rate gezogen wird; vielmehr überträgt er es auf die Mehrheit der gesamten Gesellschaft, von der er selbst ein Teil ist.“

Zusammenfassend kann man also sagen, dass Spinoza bei seinen ordnungspolitischen Gedanken über die Demokratie nicht mehr als nur eine Grundlagenforschung betreibt. Das gibt er zu, wenn er sagt, dass es nicht seine Absicht gewesen sei zu erklären, „in welcher Weise die Staatsgewalt einzurichten ist“. Für die konkreten und praktischen Fragen der modernen Demokratie haben erst Locke und Montesquieu brauchbare Antworten gefunden.

|