| |

|

|

|

| |

| |

Die Grundannahmen der nachfragetheoretischen Erklärung der Zyklen |

| |

Atomisierte Produktion mit eigennützigen und sparwilligen Individuen |

| |

|

|

|

| |

|

Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. |

|

| |

|

Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte |

|

|

|

|

|

| |

|

Das wesentliche Thema des Ökonomen besteht darin, menschliches Verhalten innerhalb sozialer Institutionen zu untersuchen, nicht aber abstraktes menschliches Verhalten als solches. |

|

| |

|

James Buchanan, amerikanischer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler |

|

|

|

|

|

Wenn man Theorie betreibt, kann man nicht die Realität mit allen Einzelheiten berücksichtigen. Der empirische Bereich einer jeden theoretischen Forschung muss immer nur selektiv und abstrakt erfasst werden. Eine geographische Karte im Verhältnis 1:1 wäre nicht nur keine Wissenschaft, sondern sie wäre völlig nutzlos. Außerdem kann eine wissenschaftliche Theorie nur ein „nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein“ (Immanuel Kant). Konkret bedeutet dies, dass auch die theoretische Forschung der ökonomischen Zyklen mit einem sehr restriktiven aber in sich schlüssigen Modell anfangen muss. Dieses Modell muss darüber hinaus noch logisch so konzipiert sein, dass es sich erweitern lässt, so dass es immer weitere Aspekte und Phänomene des Forschungsobjekts in sich einbeziehen kann, und zwar so, dass die neuen Schlussfolgerungen auf keinen Fall dem widersprechen, was am Anfang behauptet worden war.

Bei der Erklärung der ökonomischen Zyklen, die wir in den folgenden Beiträgen vorlegen, wird das kreislauftheoretische Modell die analytische Grundlage bilden. Wie wir bereits erörtert haben, unterscheidet sich dieses Modell von dem neoliberalen „Referenzmodel“ wesentlich vor allem dadurch, dass es auch die produktionstechnischen Bedingungen erfasst. Bei ihm ist die Produktion ein ausgerichteter Prozess mit Akkumulation und bestimmten Strukturen, die sich nur auf eine bestimmte Weise im Zeitverlauf ändern lassen. Dies ist etwas völlig anderes, als das psychische Kombinieren und Optimieren der Präferenzen, wie es in dem neoliberalen Modell der Fall ist.

Die Wirtschaft findet natürlich nicht nur in der Produktion statt. Sogar die Produktion selbst ist mehr als nur eine bestimmte Menge von produktionstechnischen Möglichkeiten („Techniken“), die sich nach bestimmten technischen Gesetzmäßigkeiten „optimal“ kombinieren lassen. Deshalb muss eine Theorie der ökonomischen Zyklen auch andere Annahmen in sich einschließen. Die wichtigsten von ihnen sind die folgenden:

1: Die Marktwirtschaft ohne Staat und ohne Monopole

Die Marktwirtschaft in der Vorstellung der Frühliberalen war eine Ordnung, die aus einer großen Zahl von kleinen Einheiten bestand, die miteinander konkurrieren. So die Theorie, wie sah aber die Realität damals aus? Die Handwerker in den Städten waren in der Tat solche kleinen Einheiten, ihre Zahl war jedoch ziemlich bescheiden. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung lebte auf dem Lande, als Leibeigene, nur wenige hatten ein bisschen Land, aus dem sie sich aus eigener Arbeit ernähren konnten. Die größten und fruchtbarsten landwirtschaftlichen Flächen haben wenige reiche Familien besessen, die im echten Sinne Monopolisten waren. Auch dem Staat gehörten damals einige Monopole, vor allem im Handel. Wenn die Frühliberalen für die kleinen Einheiten und gegen die Monopole kämpften, haben sie diese Monopole gemeint, also solche, die nicht im Besitz der Bürgerlichen waren, denen sie ihr Projekt der Marktwirtschaft gewidmet haben.

Dies hat sich aber sehr bald grundlegend geändert. Die neue kapitalistische Wirtschaft und Gesellschaft, die Marx seiner vernichtenden Kritik unterzogen hat, hatte wenig mit den kleinen Einheiten zu tun, die miteinander konkurrieren. Die rasant wachsende industrielle Produktion ist zu einem neuen Bereich der großen Monopole geworden. Die ehemals kleinen Unternehmer - Handwerker und Manufakturisten - haben sich zu einer historisch völlig neuen Klasse entwickelt und die Herrschaft über die Wirtschaft und Gesellschaft übernommen. Konkurrenz bedeutete in der Praxis immer weniger Konkurrenz zwischen den Besitzern von Produktionsmitteln, sondern immer mehr wurde sie zum Machtkampf zwischen den Besitzenden und Nichtbesitzenden um einen größeren Anteil am Volkseinkommen. Genau diese Entwicklung von kleinen Einheiten zu immer größeren Monopolen hielt Marx für das Gesetz („Tendenz“) der kapitalistischen Produktionsweise. Erstaunlicherweise hat er auch noch vorhergesagt, dass sich der Prozess der Kapitalkonzentration und Monopolisierung immer mehr aus dem Bereich der Produktion in den Bereich des Finanzsektors verlagern wird. Die Analyse selbst, die er für diese Schlussfolgerungen benutzte, ist zwar mit großen Fehlern behaftet, aber erstaunlicherweise hat sie trotzdem richtige Prognosen geliefert. Wer kann nämlich noch einen Soziologen und Ökonomen nennen, der sich so weit wie Marx in die Zukunft wagte und dermaßen treffende Vorhersagen lieferte? Kein Wunder also, wenn die Zyniker immer wieder bemerken, dass Marx eigentlich für das 21. Jahrhundert geschrieben habe.

Der real existierende Kapitalismus wurde also nie zu dem, was den ersten Liberalen vorschwebte, eine nivellierende Gesellschaft, in der kleine Kapitalbesitzer auf dem Markt miteinander konkurrieren. Deshalb ist es auf den ersten Blick verwunderlich, dass der konzipierte Liberalismus von Walras und Pareto, der nach Marx Tod entstandenen ist, immer noch von einer solchen atomistischen Marktwirtschaft mit kleinen Unternehmen ausgeht, als ob sich in der Wirklichkeit seit Smith gar nichts verändert hätte. Rein methodisch betrachtet, ließe sich dies natürlich noch rechtfertigen: Wir kennen dies als die Methode der abnehmenden Abstraktion, die bei allen Wissenschaften erfolgreich angewendet wird. Man kann also dem neoliberalen Gleichgewichtsmodell bedenkenlos lassen, dass es mit untereinender konkurrierenden kleinen Einheiten beginnt, es müsste aber auch für die größeren monopolistischen Strukturen erweiterbar sein. Bald wurde aber klar, dass es dafür völlig ungeeignet ist. Der neue Liberalismus ist theoretisch in einer extrem atomistischen und individualistischen Wirtschaft stecken geblieben. Nicht einmal die Produktion ließ sich in seinem Modell einbauen.

Ein dermaßen schlichtes (unterkomplexes) Modell zum „Referenzmodell“ der Wirtschaftswissenschaft zu machen ist eine der größten Torheiten der westlichen Zivilisation. Aber was seine erstaunlich erfolgreiche Durchsetzung betrifft, da kann man bestimmt nicht nur von einer reinen Dummheit oder von einem Irrtum sprechen. Die Ideologen der freien Marktwirtschaft, also die Pfaffen der neuen herrschenden Klasse, haben nämlich sehr bald entdeckt, dass gerade die Realitätsfremdheit dieses Modell zu seiner Stärke werden kann. Sie haben bereitwillig zugegeben, dass das Modell des allgemeinen Gleichgewichts zwar kein treues Abbild der Realität biete, aber es stelle angeblich den „strengen Beweis“ dar, dass eine Marktwirtschaft der konkurrierenden kleinen Einheiten sowohl für das optimale Ergebnis als auch für Stabilität automatisch sorge. Es würde sich also lohnen, für eine solche ökonomische Ordnung zu kämpfen. Damit legen die neuen Liberalen nahe, dass eine völlig freie Marktwirtschaft das höchste Ziel aller unserer Anstrengungen sein sollte. Je näher man diesem Ziel komme, desto besser würde die Marktwirtschaft funktionieren - darüber hinaus auch krisenfrei. In den letzten drei Jahrzehnten hat man durch die Deregulierung und Privatisierung versucht, sich diesem Ideal zu nähern, die Ergebnisse sind bekannt.

Es überrascht ein bisschen, dass die erste bedeutende Kritik der Marxschen Theorie über die sich angeblich immer weiter beschleunigte Kapitalkonzentration und Monopolisierung in der kapitalistischen Wirtschaft aus dem linken Lager kam, von dem Sozialdemokraten Eduard Bernstein. Dass Bernstein gerade die Landwirtschaft als ein wichtiges Beispiel dafür nimmt, dass sich Marx geirrt hat, sieht ein bisschen lustig aus. Aber unabhängig davon, es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass es den Monopolen in der kapitalistischen Wirtschaft nie gelungen ist, die Konkurrenz zu beseitigen, wie er behauptete. Wenn also Walras und Pareto in ihrem Modell von einer atomistischen Konkurrenzwirtschaft ausgehen, ist dies nicht nur methodisch erlaubt, sondern zumindest nicht völlig realitätsfremd. Außerdem wissen wir aus der Erfahrung mit der kommunistischen Planwirtschaft, das wir uns mit der Idee der Konkurrenzwirtschaft weiter beschäftigen sollten - dass sie weiterhin zu unserer Utopie gehören sollte. Wir können uns nämlich dank dieser Erfahrung sicher sein, dass eine total monopolistische Ordnung zwar die ökonomischen Krisen vermeiden kann, aber nur auf Kosten des Produktivitätswachstums. Das können wir aber nicht wollen. Wenn wir also in der Analyse der ökonomischen Zyklen die Monopole und den Staat nicht berücksichtigen, ist dies sowohl methodisch gedeckt, als auch empirisch - als eine erste Annäherung an die Realität - gerechtfertigt.

Da aber unsere Analyse ohne Monopole und ohne Staat auf kreislauftheoretischen Grundlagen stehen wird, werden unsere Schlussfolgerungen über die Funktionsweise der atomistischen Konkurrenzwirtschaft völlig anders aussehen, als diejenigen, die aus dem neoliberalen Gleichgewichtsmodell hergeleitet werden. Eine sich selbst überlassene Marktwirtschaft würde dann nämlich nicht die Tendenz entwickeln, sich zu einer Ordnung mit einem hohen und stabilen Outputniveau fortzuentwickeln, sondern sie wird wellenartig verlaufen. Einen größeren Gegensatz zu dem, was die Neoliberalen aus der Position ihres Modells verkünden, kann man sich kaum ausdenken.

Dazu noch eine Bemerkung: Wenn die ökonomischen Zyklen zur „richtigen“ Funktionsweise der Ordnung, genannt freie Marktwirtschaft, gehören, lässt sich von „Konstruktionsfehlern“ sprechen, die man beseitigen muss. Ganz allgemein gesprochen, man wird bestimmte Institutionen bzw. Regelungen brauchen, und natürlich einen starken Staat, der sich um diese kümmert. Aber dieser Problematik werden wir uns erst in einem der folgenden thematischen Punkte widmen.

2: Innovationen, Konkurrenz und Preissenkung

Die Vorstellung vom Anfang der Moderne, die Menschen hätten das Geheimnis der Ratio enträtselt, so dass man in der Zukunft imstande sein würde, unter anderem auch das technische Wissen zum Zweck der Produktivitätssteigerung wie an einem Fließband zu produzieren, war eine große Illusion. Auch Marx hing solchen Illusionen vom Anfang der Moderne nach, so dass er als Ökonom einfach angenommen hat, dass die objektive Grenze der Produktivität immer die akkumulierte Kapitalmenge sein wird. Nach der Verstaatlichung („Vergesellschaftung“) der Produktionsmittel (Kapital) würde man, nach seiner festen Überzeugung, nur tüchtig sparen müssen und die Produktivität würde sich ohne Grenzen steigern lassen. Die falsche Auffassung darüber, dass höhere Produktivität auch mehr Kapital benötigt, teilten zwar fast alle ältere Ökonomen - David Ricardo etwa gehörte zu den seltenen Ausnahmen - , aber Marx hat die Kapitalakkumulation verabsolutiert und aus einem Irrtum eine ordentlichen Unsinn geschaffen. Es ist kaum übertrieben, wenn man sagen würde, dass Marx ausgerechnet in der Kapitalakkumulation die „List der Geschichte“ erblickte.

Heute lässt sich nicht im Geringsten daran zweifeln, dass nicht die Kapitalakkumulation (und das Sparen), sondern das technische Wissen die Grenze des Produktivitätswachstums bestimmt. Die Marktwirtschaft hat deshalb so erfolgreich die Produktivität gesteigert, weil sie sich als sehr fähig erwies, das technische Wissen kontinuierlich zu entwickeln. Man kann sogar sagen, dass die systematische Entwicklung der Produktivität die wichtigste Erfindung der Marktwirtschaft ist. Die Schaffung des technischen Wissens ist zwar eine geistige Tätigkeit, aber sie hat trotzdem nur am Rande etwas mit dem Bedürfnis und der Fähigkeit des Menschen zu tun, rational zu denken. Diese Auffassung war ein großer Irrtum des romantischen Rationalismus vom Anfang der Moderne. Die Schaffung des technischen Wissens ist vor allem eine Form und ein Mittel, wie die Menschen in der Marktwirtschaft ihrem Eigennutz folgen. Vereinfacht gesagt, eine neue kostensparende Produktionsweise bringt einen höheren Gewinn, so dass die Unternehmer stark motiviert sind, das neue technische Wissen zu erfinden. Dieser Eigennutz hat aber großartige Folgen. Das technische Wissen kann man nämlich nicht beliebig lange monopolisieren, so dass bald auch die Konkurrenz beginnt, neue Produkte und Produktionsmethoden nachzuahmen, so dass die Preise fallen und die Kaufkraft er Einkünfte steigt. Hier wird aus dem Eigennutz Gemeinnutz. Die Produktivitätssteigerung in der Marktwirtschaft ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass der Eigennutz (Nutzenmaximierung) dem Gemeinnutz nicht immer schadet, sondern ihn manchmal sogar kräftig fördert. Das haben die Frühliberalen entdeckt, was wir an anderer Stelle näher untersucht haben. Alle anderen Versuche, die Produktivität systematisch zu steigern, sind bekanntlich kläglich gescheitert. Die Vorstellung der kommunistischen Planer, die Produktion des neuen technischen Wissens den gut Ausgebildeten zu überlassen, war der berühmteste Fehlschlag in dieser Hinsicht.

Deshalb werden wir die Produktivitätssteigerung als eine wesentliche Eigenschaft der freien Marktwirtschaft betrachten und zeigen, dass sie auch die wellenartige Fortentwicklung der Marktwirtschaft wesentlich bestimmt. Die Produktivitätssteigerung wird ein wesentlicher Faktor des Aufschwungs und die Preissenkung der wesentliche Faktor des Abschwungs sein.

3: Das Sparen: menschliches Bedürfnis und institutioneller Zwang

Es lässt sich überall in der lebenden Welt feststellen, dass die Organismen in guten Zeiten Vorräte bilden, auf die sie dann in schlechteren Zeiten zurückgreifen. Auch der Mensch musste schon immer Vorräte bilden, um zu überleben, wenn er krank wurde oder alt geworden ist. Der im Kapitalismus lebende Mensch, wenn er besitzlos ist und sein Einkommen aus der Arbeit bezieht, muss aus noch einem sehr gewichtigen Grund Vorräte bilden: Er weiß bekanntlich nie, wann er arbeitslos sein wird. Konkreter gesprochen, er muss aus seinem Einkommen etwas beiseite legen: sparen. Das Sparen wird folglich dem Menschen, der in der privaten Marktwirtschaft lebt, institutionell aufgedrängt. Es kann im wahren Sinne des Wortes von einem Systemzwang geredet werden.

Eine kleine Minderheit in der kapitalistischen Marktwirtschaft gehört zu den Besitzenden. Bei ihnen hat sich seit vielen Jahrzehnten nicht viel geändert. So besitzt etwa 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland knapp die Hälfte des Gesamtvermögens, die 20% etwa 80%. Zu dem Vermögen dieser reichen Schicht der Gesellschaft gehören verschiedene Gegenstände des Privatverbrauchs, vom Schmuck bis hin zu Luxushäusern, Grundbesitz und Luxusjachten, aber was noch wichtiger ist, auch fast alle Produktionsmittel. Durch das Monopol an den Produktionsmitteln können die besitzenden Schichten den Rest der Bevölkerung erpressen, also es zwingen, für niedrige Löhne zu arbeiten, um dadurch den Mehrwert dick abzuschöpfen. Hier wird der Eigennutz offensichtlich zu dem, wofür er schon immer gehalten worden war, zum größten Feind des Gemeinwohls, und zwar vor allem deshalb, weil die besitzenden Schichten so viel Einkommen besitzen, dass sie es gar nicht vergeuden können, und schon gar nicht brauchen sie sich zu verschulden, um noch mehr zu vergeuden. Für diese kleine Gruppe von Menschen gilt folglich, dass sie nie über ihr Nettoeinkommen hinaus konsumieren. Zusammengefasst kann man also sagen:

„Die oberen Schichten der Gesellschaft müssen nie über ihr (Netto-)Einkommen hinaus konsumieren, die nicht besitzenden Schichten können dies gar nicht.“

Wenn man über die reichen Kapitalbesitzer weiter denkt, darf man auch nicht übersehen, dass ihre Investitionen in der Wirtschaft ständig gefährdet sind, so dass sie gezwungen sind, etwas als Risikokapital einzusparen. Damit haben wir noch einen weiteren Grund, warum die Bezieher des höchsten Einkommens nicht mehr verbrauchen können, als sie netto verdienen. Wir können also berechtigterweise eine Schlussfolgerung ziehen, die zu den wichtigsten Annahmen unserer weiteren Analyse gehören wird:

„In einer Wirtschaft, als ein Ganzes betrachtet, sind die Konsumausgaben nie größer als die Gesamtsumme der Nettoeinkünfte aller Einkommensbezieher. Anders gesagt: Die Sparsumme einer Wirtschaft ist nie ein negativer Wert.“

Diese Schlussfolgerung kann verwirren. Ist sie nicht nur eine Trivialität, die man gar nicht explizit erwähnen müsste? Wo liegt eigentlich das Problem? In der Welt des neoliberalen Modells des allgemeinen Gleichgewichts kann es in der Tat kein Problem geben. Nicht einmal dann, wenn die Menschen doch mehr konsumieren wollten, als sie (netto) verdient haben. Schumpeter hat sich verplappert und uns verraten, warum es im Walrasschen Modell dieses Problem nicht geben kann:

„Bei Walras haben die in der Produktion verwendeten Leistungen auch einen Gebrauchswert für ihre „Eigentümer“. Dies führt zu Schwierigkeiten, die besonders im Falle spezifischer Produktionsmittel, wie Maschinen, auftreten. Die Annahme, dass - wenigstens potentiell - eine Maschine nach dem Willen ihres Besitzers unmittelbar in einen Lehnstuhl überführt werden kann, ist in der Tat eine Form des Theoretisierens, die bedenkenlosen Heroismus erfordert.“

In dem Modell von Walras und Pareto ist es wirklich so, dass die Wirtschaftsakteure, je nach Lust und Laune, zum Beispiel für 10% ihres Nettoeinkommens Maschinen kaufen und sie einfach verspeisen, oder auch umgekehrt, sie sparen 10% ihres Nettoeinkommens, so dass sie die Lehnstühle als Maschinen produktiv einsetzen. Man würde darüber herzlich lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Diese Möglichkeit, dass man nach Lust und Laune spart oder entspart, ist nur einer der vielen Tricks in der neoliberalen Theorie, um vorgaukeln zu können, wie in einer freien Marktwirtschaft angeblich ein Ungleichgewicht nicht möglich ist. Leider hat dies mit der Realität nicht das Geringste zu tun. Um beim Beispiel zu bleiben: Ein Lehnstuhl lässt sich nie in eine Maschine zurückverwandeln, und eine Maschine kann - vorausgesetzt alle anderen Umstände stimmen - erst nach einer bestimmten Zeit ihren Wert in einen Lehnstuhl übertragen und ihn dadurch ins Leben rufen.

In dem Kreislaufmodell ist eine solche Narrenfreiheit, was die Sparsumme betrifft, völlig ausgeschlossen. Und dies nicht nur bei irgendwelcher sehr komplizierten Wirtschaftstruktur. Wir haben dies weiter oben mit einem einfachen Beispiel veranschaulicht, in dem die Wirtschaft nur ein einziges Gut (Weizen) produzierte, das zwei Anwendungsmöglichkeiten (Saatgut und Brot) hatte. Schon in einer dermaßen schlichten Wirtschaft war die Sparsumme nicht eine Größe, die den Wirtschaftakteuren völlig zur Disposition stand. Die Spar- bzw. Investitionssumme der ganzen Wirtschaft unterliegt einer Gesetzmäßigkeit, die wir als allgemeine Gleichung des Sparens benannt haben.

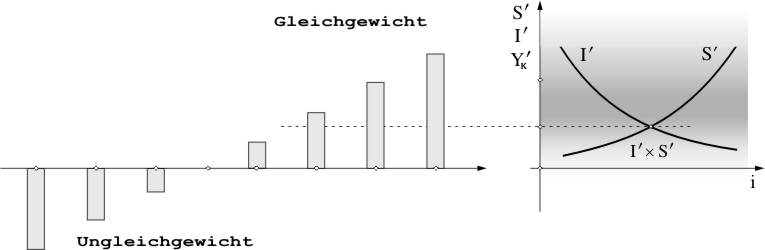

| |

YK' |

- Produktionszuwachs von Produktionsgütern |

I' |

- Nettoinvestitionen |

S' |

- Nettoersparnisse |

Die Gleichung sagt uns: Auch wenn die Investitionen (I′) den Ersparnissen (S′) entsprechen, die Wirtschaft wird nur dann im Gleichgewicht bleiben, wenn beide Größen gleich der Größe YK′ sind. Die Größe YK′ ist sozusagen die „Latte“, welche das Sparen nicht überschreiten darf. Ist dies trotzdem geschehen, fällt die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht. Wir haben dies schon genauer erläutert, jetzt fassen wir nur kurz das zusammen, was wir später brauchen werden. Wir stellen die allgemeine Gleichung des Sparens bildlich dar.

| |

|

Die rechte Seite der Grafik schildert das Gleichgewicht zwischen den Ersparnissen und Investitionen. Man kann es als spezielle Gleichgewichtsbedingung bezeichnen. Dass die Wirtschaft nicht im Gleichgewicht sein kann, wenn sich die Ersparnisse nicht den Investitionen angleichen, dem würden sogar die Angebotstheoretiker beipflichten. Sie würden aber sofort hinzufügen, dass der Zins eine Kraft ist, die Investitionen (I) und Ersparnisse (S) zum Ausgleich bringt - so wie es im Bild rechts dargestellt ist. Da diese angebotstheoretische Auffassung noch weit verbreitet ist, sollen wir auch sie kurz erläutern.

Nehmen wir an, die Wirtschaft befindet sich im Ungleichgewicht, da mehr gespart als investiert worden ist. Wenn die Neigung zum Sparen größer ist als die zum Investieren, wird der Zinssatz fallen, weil das Geldangebot größer als seine Nachfrage ist. Einerseits geht demzufolge die Neigung zum Sparen zurück, andererseits sind die Unternehmer wegen des billigeren Geldes bereit, mehr zu investieren. Diese Kräfte wirken dann so lange, bis sich Ersparnisse und Investitionen irgendwann ausgleichen. Wenn umgekehrt die Neigung zum Sparen kleiner als die zum Investieren ist, weshalb der Zinssatz steigt, gleichen sich Sparen und Investitionen ebenfalls aus; hier läuft die Anpassung aber auf genau umgekehrte Weise.

Wir haben den Bereich, wo das Gleichgewicht zwischen Investitionen (I) und Ersparnissen (S) stattfinden kann, in unserem Bild rechts mit einem horizontalen Streifen markiert. Er ist an dem oberen und unteren Rand immer blasser, womit angedeutet werden soll, dass dort die Wahrscheinlichkeit des Gleichgewichts immer geringer wird. Dies würde den empirischen Tatsachen Rechnung tragen. Im Prinzip würden damit sowohl die Angebotstheoretiker als auch die monetären Nachfragetheoretiker - Keynes einschließlich - einverstanden sein. Sie würden aber völlig unterschiedliche Erklärungen dafür bieten. Die Angebotstheoretiker würden als Erklärung die bereits erörterte einfache Zinserklärung vorlegen, die Keynesianer würden auch manche anderen Faktoren berücksichtigen und damit die Erklärung deutlich komplizierter machen.

Auf der linken Seite des Bildes sind Balkendiagramme, welche die Größe YK′ darstellen. Sie sollen nichts mehr aussagen, als nur, dass diese Größe verschieden Werte haben kann und vor allem, dass sie auch negativ sein kann. Die einzelnen Möglichkeiten, wann diese Werte negativ sein können, haben wir schon erörtert. Wir haben uns auch der Tatsachen bedient, um diese theoretischen Möglichkeiten der Wirklichkeit näher zu bringen, aber auch dies muss noch nicht viel bedeuteten. Es gibt nämlich die sogenannten theoretisch „interessanten“ Fälle, die man sich auch in der Realität gut vorstellen kann, trotzdem findet man sie dort nur selten oder gar nie. Wir haben auf diese Gefahr schon hingewiesen und angekündigt, dass wir bei der Erklärung der ökonomischen Zyklen zeigen werden, dass die Größe YK′ gar nicht so selten sogar tief ins Minus absinken kann. Das Ungleichgewicht ist also keine zufällige und kurzfristige Abweichung von dem Gleichgewicht. Es ist ein Zustand, der sich verfestigen und dauern kann, der also stabil ist. Grob gesagt, die zwei Phasen des Zyklus, die Depression und der Abschwung, sind solche Zustände.

|

|

|

| |

|

|

|

|