3: Der deutsche Dichter und Denker und sein Fetisch der schwäbischen Hausfrau

Die Eigenschaften der Menschen werden zu einem großen Teil nicht durch sein Erbgut bestimmt. Es ist schon längst erforscht und über die Ergebnisse lässt sich nicht streiten, dass sich auch eineiige Zwillinge unter verschiedenen Umständen verschieden entwickeln. Ihre jeweiligen Verhaltensweisen, Charaktere, Werte und Anschauungen sind anders. Unterschiedliche Lebenserfahrungen führen zu unterschiedlichen Weltbildern. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Der eine hat mehrere Male geheiratet und mit seinen Kindern viele Probleme gehabt, der andere hat nur einmal geheiratet und mit seinen Kindern ist alles im Rahmen des Üblichen verlaufen. Diese beiden Personen werden nicht die gleichen Auffassungen über Ehe, Familie und das Leben an sich haben.

Oder vergleichen wir verschiedene Religionen. Die abrahamitischen vertreten Ausschließlichkeit, die östlichen Synkretismus. Erste dulden keine anderen Religionen neben sich, letztere sind den anderen gegenüber tolerant und leben locker mit ihnen zusammen. Christen haben fanatisch „Falschgläubige“ verfolgt, gequält und getötet. Kreuzzüge waren die originelle Spezialität der westlichen Christen, im Namen ihrer Religion andere auszurauben und zu ermorden. Ach der Scheiterhaufen war eine christliche Erfindung. Vor kurzem dachte ich, auch dies sei eine Spezialität der westlichen Christen, doch dann habe ich von einem russischen Soziologen und Politikwissenschaftler, den ich wie kaum einen anderen schätze und dem ich glauben will, erfahren, dass es Scheiterhaufen auch in Russland gab, nämlich am Beginn der Christianisierung, wenn auch unvergleichbar seltener.

Und nun stellen wir uns vor, wie westliche „Idioten“, wie sich Herr Hahne ausdrücken würde, mit kantianischer narzisstischer Selbstüberschätzung und eingebildeter Güte nach China kommen und erklären, sie hätten etwas über Uiguren gehört (bzw. sich ausgedacht) und wollten nun über mangelnde Religionsfreiheit sprechen. Nebenbei bemerkt, in China gab es nie eine herrschende Religion. Der Kaiser stand über den Religionen, aber nicht als ihr Chef, wie etwa der Papst oder die englischen Monarchen. Nach der chinesischen Vorstellung hat der Himmel den Kaiser gewählt und beauftragt, für das Volk als fürsorglicher Vater zu sorgen und dabei vor allem ein Vorbild zu sein. Das war die Lehre des größten chinesischen Philosophen Konfuzius. Die Auffassung von einer guten Ordnung von Konfuzius ist somit eine völlig andere als etwa die von Sokrates, wonach die mit „Gold in der Seele“ nach eigenem Gutdünken minderwertige Untertanen „teils durch Lehren, teils durch Zwang“ verwalten sollen - dazu wurde schon konkret mehr gesagt. Es soll hier noch einmal daran erinnert werden, dass darüber hinaus Sokrates den herrschenden Eliten des „idealen Staats“ auch noch „nützliche Lügen“ großzügig genehmigt hat. Das ändert das ganze Bild von Sokrates. Wurde er deswegen auf eine vorbildlich demokratische Weise zum Tode verurteilt? Es gilt als sicher, dass Sokrates den Putsch der „Dreißig Tyrannen“ gegen die athenische Demokratie (404 v. Ch.) wohlbehalten überlebt hat, was zu seinem späteren Todesurteil beitrug. Diese Tyrannis der dreißig Oligarchen hat nämlich in wenigen Monaten 5 % der athenischen Bevölkerung getötet – einfach so, ohne gerichtliche Entscheidungen. Einer von diesen Oligarchen, Caritas, ein ehemaliger Schüler von Sokrates, wird von den Historikern wegen seiner besonderen Grausamkeit und Unmenschlichkeit auch als „der erste Robespierre“ beschrieben. Nebenbei bemerkt, wurde dem verurteilten Sokrates vielleicht mit Absicht ermöglicht, aus der Haft zu flüchten, er hat diese Möglichkeit aber deshalb nicht ergriffen, weil ihm klar gewesen ist, dass keiner der vielen griechischen Stadtstaaten ihn bei sich haben wollte. Alles in allem ist die totalitäre Herrschaft der angeblich Besseren und Klügeren, also der Menschen mit narzisstischer Selbstüberschätzung und eingebildeter Güte die Erbsünde der abendländische Philosophie. Was Sokrates vorhatte zu realisieren, ist dem real existierende Kapitalismus gelungen. Die Oligarchenkaste dieser „Zivilisation“ meint durch ihre einzigartige Weisheit und Fähigkeit legitimiert zu sein zu herrschen, und das auch noch rücksichtslos, selbstbedienend und brutal - wie im Platonischen Staat. Eigentlich sollte es jedem ehrlichen Menschen zumindest peinlich sein zugeben zu müssen, dass diese „Zivilisation“ das geistige Erbe eines eingebildeten Besserwissers und selbstgefälligen Gutmenschen wie Sokrates ist. Abgesehen einmal von den großen Errungenschaften der westlichen Zivilisation ist ihr baldiger Abgang als im evolutionären Sinne „nicht angepassten“ Zivilisation eine gute Leistung der Evolution. Mit dieser Zivilisation werden viele Dinge verloren gehen, die keiner vermissen wird.

Was das Mandat des chinesischen Kaisers betrifft ist es angebracht, noch etwas hinzuzufügen. Das Mandat des Himmels galt nur solange er gut für das Volk sorgte. Wenn das Volk verarmte und zu hungern begann, galt das als Zeichen, dass der Himmel dem Kaiser das Mandat entzogen hat. Die chinesische Geschichte ist voll von Bauernaufständen, die den Willen des Himmels exekutierten. Die frühmodern-westliche Auffassung von Locke, Hobbes und anderen, dass es dem Volk „völlig frei steht, sich der Gewalt derjenigen zu widersetzen, die ihm ohne Befugnis etwas auferlegen wollen“, haben die Chinesen schon seit Jahrtausenden praktiziert. Solche Aufstände rücksichtslos zu unterdrücken ist eine weitere westliche Spezialität. Schon Luther sind „böse“ Juden im Kopf herumgegeistert und aufrührerische Bauern sollte man seiner Meinung nach „zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich ... gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss“. Kant war nur in seiner Wortwahl netter.

Das Symbol der Chinesen ist die Mauer. Sie wollten immer, dass man sie in Ruhe lässt, aber Handeln wollten sie schon. Und welches Symbol haben die Amerikaner? Die Weiße Taube passt nicht, die Nachtigall schon eher, die immer singt und immer auf der Suche nach dem in der Verfassung garantierten Glück ist. Aber die Amerikaner wählten den Weißkopfseeadler. Vielleicht steht im Zoo von Buffalo immer noch der gleiche Inschrift mit folgender Beschreibung: „Dieser Adler fischt nie für sich allein, solange er den geschickteren und arbeitsameren Fischadler berauben kann. Der Weißkopfseeadler ist unser Nationalwappen.“

Vergleichen wir die USA und Russland. Als die Amerikaner nach Westen expandiert haben, lebten dort viele indigene Stämme, die man einfach abgeschlachtet hat. Als Russen nach Osten expandiert haben, lebten dort auch zahlreiche primitive Stämme. Die Russen haben ihnen Schriften kodifiziert und Schulen gebaut. Es gibt auch heute noch über 100 Minderheitensprachen, ca. 80 sind autochthon, 34 sind Amtssprachen - im komplizierten Völkergemisch in Dagestan gibt es 14 offizielle Sprachen. Wie die übrigen Indianer in den amerikanischen Bergen leben, habe ich von Bekannten gehört. Nebenbei bemerkt, in der Ukraine sprachen vor dem westlichen Putsch etwa 90% russisch, jetzt ist die Sprache offiziell verboten und wird bis ins private Leben hinein unterdrückt.

Worauf will ich nun hinaus? Ich begann mit Beispielen, wie einzelne Menschen von ihrer persönlichen Erfahrung und ihren Umständen geprägt werden, insbesondere in ihren Weltbildern und Überzeugungen. Könnte es sein, dass das auch für Völker gilt? Was wird wohl ihre Weltbilder und Überzeugungen beeinflussen? Vielleicht kann man dazu beliebig viele Faktoren nennen. Zu den wichtigsten Faktoren zählt aber bestimmt die ökonomische Erfahrung. Die sogenannte „materielle Basis“ von Marx ist diese Auffassung in extremer Form. Vielleicht hat er ein wenig übertrieben. Aber mit der folgenden Formulierung wäre wahrscheinlich jeder einverstanden: Wohlstand ist nicht alles, aber ohne Wohlstand ist alles nichts. Im Folgenden will ich die deutsche Mentalität aus der ökonomischen Erfahrung der Deutschen ableiten. Ich fange mit der „trockenen“ Theorie an, die ich dann auf die deutsche ökonomische Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts anwende.

3.a Ein starker Geist diskutiert Ideen (Theorien)

Die Physik als Wissenschaft konnte ihre Stagnation erst überwinden, als das vorerst sehr erfolgreiche partikel-mechanische Modell bzw. Paradigma der klassischen Mechanik verlassen und durch ein logisch komplexeres ersetzt wurde. Über die niedrige Komplexität dieses Modells im Allgemeinen wird an anderer Stelle mehr gesagt (Kapitel 3.1), jetzt interessieren uns nur seine Schwächen und Grenzen in seiner Anwendung als Modell der Marktwirtschaft (Walras). Es soll gezeigt werden, dass in diesem Modell, wird es auf die Erklärung der Marktwirtschaft angewandt, Nachfragemangel deshalb nicht entstehen kann, weil es unterkomplex ist. In einem komplexeren (kreislauftheoretischen) Modell ist dies dagegen möglich und jetzt wird gezeigt wie. Wir behelfen uns dabei zuerst mit einer grafischen Darstellung und dann mit einem einfachen numerischen Beispiel.

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

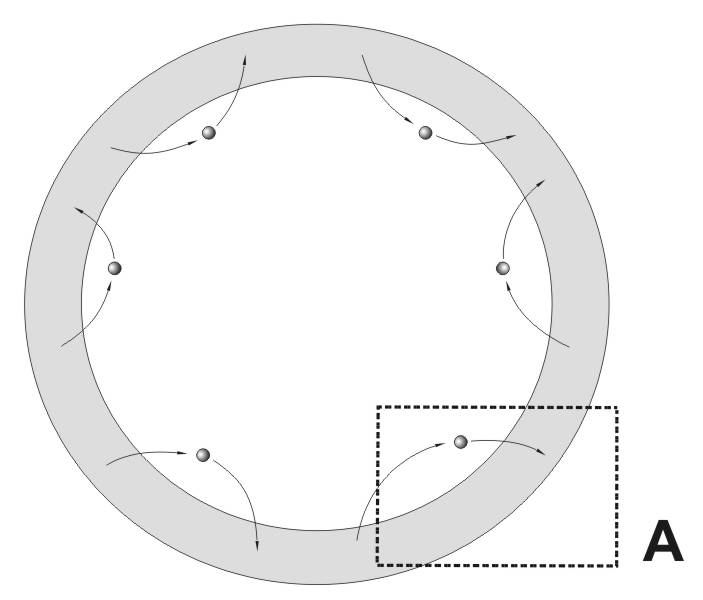

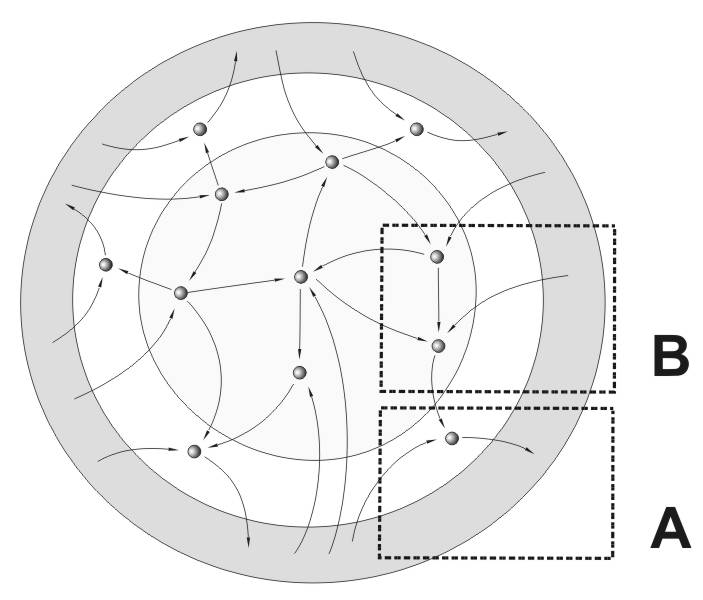

Die Punkte sind Unternehmen, die Pfeile zeigen Ströme, also Gütermengen, die sich durch das System bewegen. Der äußere graue Kreisring in beiden Bildern ist der Markt für Konsumgüter (Nahrungsmittel, Kleidung, usw.). Betrachten wir zuerst das linke einfachere Bild. Aus den Punkten, die Unternehmen darstellen, werden Güter auf den Markt der Konsumgüter geliefert und angeboten. Aus den verkauften Gütern jedes Unternehmens entstehen Einkommen (Löhne, Profite, Renten, Zinsen, ...) mit denen Güter anderer Unternehmen nachgefragt und gekauft werden. Die Käufer sind natürlich einzelne Akteure des Unternehmens, wir betrachten sie aber alle gemeinsam. Diese Käufe sind Pfeile, die aus dem grauen Kreisring zu den Punkten, also zu den Unternehmen gehen. Was können wir nun dem linken Bild entnehmen - also logisch schlussfolgern?

Jeder Punkt bzw. Unternehmen, wie auch das eine frei gewählte im linken Ausschnitt A, kann aus dem Konsummarkt nur so viel kaufen, wie es aus dem Verkauf seiner eigenen Güter als Einkommen erzielt hat. Der Input jedes Unternehmens ist also zwangsläufig identisch mit seinem Output und zwar unabhängig davon, zu welchen Preisen es dem Unternehmen gelingt seine Güter zu verkaufen. Also liefert jedes Unternehmen nach aktuellen Preisen gerechnet quantitativ genau so viel auf den Konsummarkt - in den äußeren grauen Kreisring -, wie es aus ihm abzieht. Was also alle Unternehmen zusammengenommen (summarisch) liefern bzw. anbieten, ist gleich dem, was sie zusammengenommen (summarisch) nachfragen bzw. kaufen. Noch anders ausgedrückt: „Jedes Angebot schafft sich selbst seine Nachfrage.“ Das ist eine weit verbreitete Formulierung des bereits erwähnten Sayschen „Gesetzes“, auf dem die ganze neoliberale Theorie fußt. Was also für ein Unternehmen gilt, gilt für alle Unternehmen zusammengenommen: Das entspricht der pars-pro-toto Denkweise - auch methodischer Individualismus genannt. Und diese Denkweise hat dann eine mikroökonomische Theorie ergeben, deren Schlussfolgerung einfach auf das Ganze – also die Gesamtwirtschaft oder Volkswirtschaft - übertragen werden. Die Schlussfolgerung ist folgende:

Wenn ein Unternehmen seine Kosten senken kann, etwa Löhne, dann kann es auch den Preis seiner Produkte senken. Dann wird es mehr als die Mitbewerber verkaufen können. Dadurch entsteht ein Extraprofit, der investiert werden kann. Die Kostensenkung hat ein Wachstum angestoßen. Und diese Schlussfolgerung, die für ein Unternehmen richtig ist, wird von der neoliberalen Theorie auf die ganze Wirtschaft übertragen bzw. verallgemeinert. Man kann diese Denkweise zwar erfolgreich für die Erklärung von zahlreichen einfachen Phänomenen heranziehen, obwohl sie meist nicht einmal dafür uneingeschränkt richtig ist. Erwähnen wir ein oft vorgebrachtes Beispiel, welches gerade das Gegenteil verdeutlicht: Wenn in einem vollbesetzten Kino ein einziger Zuschauer aufsteht, dann kann er seine Situation verbessern, weil er nach dem Aufstehen besser sieht. Daraus folgt aber nicht, dass auch dann alle besser sehen werden, wenn jeder Anwesende aufstehen würde. In der neoliberalen Theorie sind Kosten bzw. deren Senkung der Weisheit letzter Schluss. Weil die Kosten den gesamten Preis des Gutes bilden, bestimmen sie das Angebot bzw. die Angebotsseite des Tausches, so dass diese Theorie als Angebotstheorie oder Kostentheorie bezeichnet werden kann.

Walras ist es eingefallen, auf eine sehr komplizierte mathematische Weise die Gültigkeit des Sayschen „Gesetzes“ mit all seinen Schlussfolgerungen „nachzuweisen“. Sein Modell der Marktwirtschaft ist mathematisch betrachtet fehlerfrei, was schon deswegen zu erwarten wäre, weil Walras es von der klassischen Mechanik abgekupfert hat. Allerdings hat er manche makroökonomischen Größen nicht in sein Modell aufgenommen, weil es die Mathematik nicht erlaubt. Unter anderem gehört dazu der Profit. In der neoliberalen Theorie kann alles Mögliche für Kosten gehalten werden, die man dann für niedriges Wachstum beschuldigt, nur Profit kann nie Kosten verursachen. „Unsere Kaufleute klagen oft die hohen Löhne der britischen Arbeit an ... von den hohen Kapitalgewinnen schweigen sie. Sie klagen über den übermäßigen Gewinn anderer Leute, aber von ihrem eigenen sage sie nichts“, wie schon Smith angemerkt hat (Wohlstand: 682). Weil es bei Walras keine (dauerhaften) Profite gibt, kann man aus ihnen nicht investieren, sondern nur aus Ersparnissen. Walras hat also die Wirklichkeit vereinfacht, so wie es ihm passte, und keine Absurdität konnte seine Selbstzufriedenheit stören. Wenn wir schon bei Investitionen und Wachstum sind, verdient eine andere absurde Vereinfachung erwähnt zu werden.

Es ist bemerkenswert, dass diese Absurdität ausgerechnet einer der bekanntesten Ökonomen bemerkt hat, der das mathematische Modell von Walras über alles schätzte und bewunderte, nämlich Schumpeter. Im Modell von Walras wird das Sparen und das Investieren zwar berücksichtigt, es gibt also in seinem Modell neben Konsumgütern auch Investitionsgüter (Produktionsgüter), aber das Verhältnis zwischen ihnen kann beliebig sein. „Dies führt zu Schwierigkeiten, die besonders im Falle spezifischer Produktionsmittel, wie Maschinen, auftreten. Die Annahme, dass – wenigstens potentiell – eine Maschine nach dem Willen ihres Besitzers unmittelbar in einen Lehnstuhl überführt werden kann, ist in der Tat eine Form des Theoretisierens, die bedenkenlosen Heroismus erfordert“ (Geschichte: 1227). Im Modell von Walras werden Güter nicht hergestellt, sondern nur getauscht, und nach dem Tausch entscheidet der Käufer, ob er eine Maschine oder einen Lehnstuhl gekauft hat. Schumpeter hat es humorvoll ausgedrückt, aber logisch und prinzipiell betrachtet ist dem so bei Walras. Folglich wäre bei Walras der graue Kreisring in der Grafik links kein Konsummarkt, sondern einfach nur ein universaler Markt. Die Struktur der Wirtschaft im Modell von Walras, auch wenn sie real der im rechten Bild entsprechen würde, wird theoretisch als die im linken Bild behandelt.

Woher kommt es aber, dass im Modell von Walras dermaßen abstrakt modelliert wird? Besinnen wir uns noch einmal darauf, dass das Walrassche Modell das partikel-mechanische Modell zum Vorbild hatte. In diesem gibt es nur eine Art der Körper (Partikel). Sie alle bestehen aus Massen, und die Massen der Körper unterscheiden sich nur quantitativ. Qualitativ sind sie alle gleich, was im Modell von Walras dazu führt, dass jedes Gut sowohl Konsumgut als auch Produktionsgut sein kann. Folglich ist „die Walrassche Welt ein streng einstufiges Wirtschaftssystem. … Diese Grundvoraussetzung macht alle weiteren Studien auf dem Gebiet der ,multilevel‘–Kontrollphänomene unmöglich“ (Kornai: 81). Die Zahl der Güter kann beliebig groß sein, so wie die Zahl der Massen oder Partikel im partikel-mechanischen Modell. Das macht das Modell von Walras mathematisch imposant und pompös. Trotzdem bzw. gerade deswegen ist es ein Beispiel für die theoretische Reduktion der Wirklichkeit ad absurdum. Es ist also kein Zufall, dass es der neoklassischen Gleichgewichtstheorie nie gelungen ist, den Produktionsfaktor Kapital in ihr Modell analytisch eindeutig zu integrieren: Das Kapital kann so groß sein, wie man es haben will. „Man entzieht sich dem Problem, der Quantität von ,Kapital‘ einen Sinn zu geben, durch Übersetzung in die Algebra. K ist das Kapital, ΔK ist die Investition. Was aber ist K? Was soll das heißen? Kapital natürlich. Es muß einen Sinn haben, also wollen wir mit der Analyse fortfahren und uns nicht mit spitzfindigen Pedanten abplagen, die zu wissen begehren, was gemeint ist. … Wieder einmal haben metaphysische Begriffe, die streng genommen ,Nonsens‘ sind, einen Beitrag zur Wissenschaft geleistet“ (Robinson 1965: 85). Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode, kann man dazu sagen.

Im rechten Bild ist die Struktur der Wirtschaft viel komplexer. Sie ist mehrstufig. Wie abstrakt diese Struktur zwar noch immer ist, so kann man hier klar unterscheiden, welche Güter man nur konsumieren und welche man nicht konsumieren kann. Von den Unternehmen im inneren Kreis werden Güter wie Rohstoffe, Halberzeugnisse und Maschinen, - also Produktionsgüter - hergestellt. Ein Teil dieser Güter wird den Unternehmen im mittleren Ring geliefert, die mit ihnen bei sich Güter für den Konsummarkt (äußerer Ring) herstellen. Ein Konsumgut wird aus Gütern hergestellt, die davor in vielen Stufen (innerer Kreis) nacheinander verarbeitet worden sind. Man spricht mit Recht von „langen Produktionswegen“ (Böhm-Bawerk). Diese Wege der Güter (1) haben eine technologisch mehrstufige und verflochtene Struktur, (2) sind immer gerichtet und (3) können sich an bestimmten Stellen (Punkten) ansammeln (akkumulieren). Das letzte Merkmal der Produktion, die Kapitalakkumulation, ist im Bild nicht dargestellt (für ökonomisch Interessierte mehr dazu im Kapitel 3.3) aber auch das lässt sich mathematisch berücksichtigen. Nebenbei bemerkt, in einem prinzipiell „einstufigen Wirtschaftssystem“ wie bei Walras ist auch dies natürlich nicht möglich, da es ja schon unmöglich ist, das Kapital analytisch eindeutig zu formulieren. Rein Mathematisch betrachtet, Walras als Modellbauer ist wie folgt vorgegangen: Wenn man nicht für alle Unbekannten eine zusätzliche Gleichung finden kann, erkläre man sich als überflüssig und verwerfe sie. Geht man in der Wissenschaft so vor? Ja, aber man spricht dann über eine Hypothese, die zur Theorie wird, wenn sie sich empirische bewährt hat. Walras hat das eine getan aber das andere weggelassen und seine Nachfolger hat dies gar nicht mehr interessiert.

Die mehrstufige Struktur der Wirtschaft auf dem Bild rechts lässt sich mit geeigneten mathematischen Mitteln als kreislauftheoretisches Modell erfassen und formulieren. Das Modell ist schon deshalb an sich komplexer als das partikel-mechanische, weil sich in ihm Produktionsgüter oder Kapitalgüter von Konsumgütern logisch zwangsläufig unterscheiden. Wenn man diese Güter noch quantitativ genau in einem mathematischen System von Gleichungen erfasst, spricht man von technischen Koeffizienten (Diese Koeffizienten betreffen nur Produktionsgüter. Konsumgüter kann man bekanntlich auf beliebige Weise kombinieren, zum Beispiel Brot und Fleisch beim Essen - je nachdem, wie die Preise sind.). Die vollständige mathematische Entwicklung des kreislauftheoretischen Modells mit technischen Koeffizienten fand Mitte des vorigen Jahrhunderts statt. Ich habe das Modell mit distributiven Koeffizienten mathematisch weiterentwickelt. Mit ihnen lässt sich mathematisch genau nachweisen, dass die freie Marktwirtschaft nicht zu einem stabilen Zustand tendiert, wie es Walras meinte nachgewiesen zu haben, sondern dass sie durch ihre Funktionsweise nach einer bestimmten Zeit des Wachstums zusammenbrechen muss, und zwar wegen des Nachfragemangels.

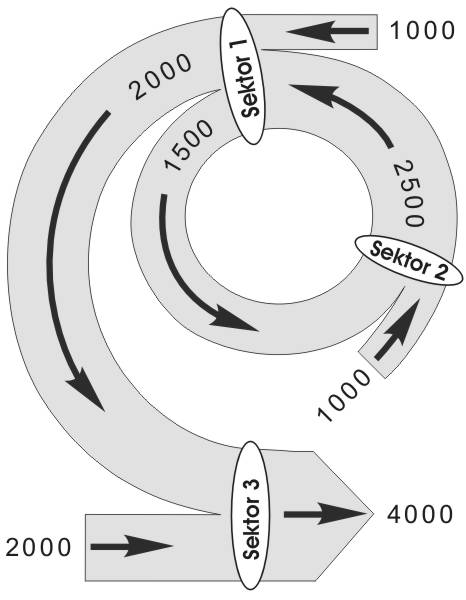

Die kreislauftheoretische Analyse ermöglicht es, den Nachfragemangel ganz anders zu erklären und nachzuweisen, als bei den klassischen nachfrageorientierten Ökonomen (Sismondi, Malthus) und Keynes. Der Nachfragemangel bei ihnen beruht auf der Geldhortung, es ist also eine monetaristische Erklärung des Nachfragemangels. Meine kreislauftheoretische Erklärung des Nachfragemangels hat mit dem Geld nichts zu tun, sie ist eine reale Erklärung. Sie wird jetzt auf eine einfache Weise mit einem numerischen Beispiel verdeutlicht, das sich aus dem obigen Bild rechts ergibt. Um stärker zu vereinfachen, reduzieren wir die Wirtschaft auf nur drei Sektoren. Dafür integrieren wir alle Sektoren des inneren Kreises in die beiden Sektoren im Teil B und die Hersteller der Konsumgüter im Sektor im Teil A. Um den Kreislauf noch besser zu veranschaulichen, geben wir den Pfeilen auch Breiten, die nominal den Wert aller Güter ausdrücken, die der Pfeil - oder der Fluss - trägt. Nehmen wir an, diese dreisektorale Wirtschaft ist seit einiger Zeit im Gleichgewicht, mit den Preisen, wie sie rechts dargestellt sind:

| |

|

|

| Nettoeinkommen: |

| Sektor 1: |

1000 |

| Sektor 2: |

1000 |

| Sektor 3: |

2000 |

|

|

|

4000 |

|

| |

| Konsumproduktion: |

| Sektor 1: |

0 |

| Sektor 2: |

0 |

| Sektor 3: |

4000 |

|

|

|

4000 |

|

|

|

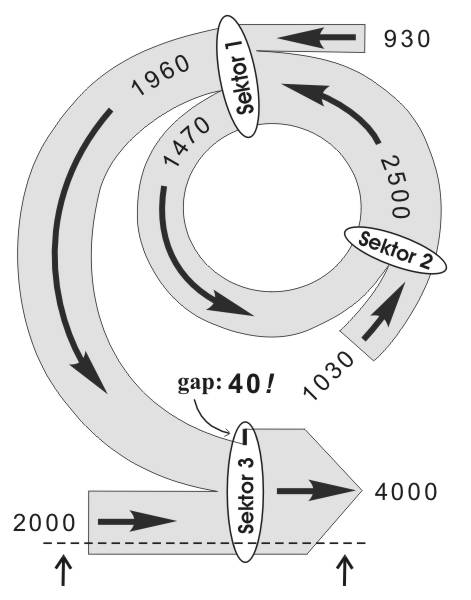

Wir wollen jetzt genau herausfinden was passiert, wenn Sektor 1 seine Preise senkt. Es ist hier wichtig auf keinen Fall außer Acht zu lassen, dass sich trotz der Preissenkung die distributiven Koeffizienten, wie ich sie benannt habe, nicht ändern. Die distributiven Koeffizienten bedeuten nichts anderes als dass Sektor 1 den Sektoren 2 und 3 weiterhin 4/7 bzw. 3/7 der realen Produktion liefert, auch wenn diesmal mit niedrigeren Preisen. Die Preise ändern die Produktionsweisen nicht. Nehmen wir im ersten Schritt auch noch an, Sektor 1 hat die Senkung seiner Preise angekündigt, also ist der Markt absolut transparent - man spricht auch von der Annahme der vollständigen Information. Wie reagieren die Sektoren 2 und 3 auf die Preissenkung bei Sektor 1? Sektor 2 hat die Möglichkeit den Preis seiner Produktion auch zu senken. Nehmen wir an, er tut es nicht. Er will einen Extraprofit erwirtschaften, den er auch vollständig konsumieren wird. Nach diesen Änderungen sieht das vorige Bild wie folgt aus:

| |

|

|

| Nettoeinkommen: |

| Sektor 1: |

930 |

| Sektor 2: |

1030 |

| Sektor 3: |

2000 |

|

|

|

3960 |

|

| |

| Konsumproduktion: |

| Sektor 1: |

0 |

| Sektor 2: |

0 |

| Sektor 3: |

4000 |

|

|

|

4000 |

|

|

|

Die Tabelle rechts zeigt, dass jetzt alle verfügbaren Einkünfte (3960) nicht mehr ausreichen, um alle bereits hergestellten Konsumgüter (4000) zu kaufen. Bezeichnen wir diesen Nachfragemangel, also die Lücke in der Nachfrage – gap auf Englisch – mit dem Symbol Γ. Auf den nicht absetzbaren Teil der Konsumgüter entfallen genau die gleichen Kosten wie auf die übrigen, also gilt das Saysche „Gesetz“ weiterhin. Würden die Konsumgüterhersteller nun selbst die unverkäuflichen Güter verbrauchen, würde die Nachfragelücke verschwinden. Das tun sie aber nicht. Sie produzieren Nahrung, Luxusgüter, Haushaltsgeräte, Autos usw. für den Markt, nicht für sich. Sie tun es auch und gerade deshalb nicht, weil in diesem Teil der Produktion nicht nur ihre Gewinne entstehen, sondern auch Kosten wie Löhne und Amortisation eingebaut sind. Ganz schlimm für Sektor 3 wäre es, wenn diese Kosten auch noch aus Krediten finanziert wurden.

Wenn Sektor 3 nicht seine ganze Produktion verkaufen kann, dann soll er einfach die Preise senken und dann würde es keine unverkäufliche Produktion geben; so der Weisheit letzter Schluss der neoliberalen Theorie, deren Richtigkeit im Modell von Walras angeblich mathematisch exakt nachgewiesen ist. Im unteren Teil des obigen Bildes ist diese mögliche Preissenkung mit zwei kleinen Pfeilen nach oben dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Preissenkung genauso Input wie Output gleich stark verringert. Makroökonomisch wird sich dadurch das Angebot um den gleichen Wert wie die Nachfrage verringern, also wird die Nachfragelücke (Γ) genau gleich bleiben. Das haben wir schon für die Wirtschaft festgestellt, in der nur Konsumgüter herstellt wurden, die oben im linken Bild dargestellt ist. Die Preissenkung bei den Konsumgüterherstellern ist gleichgewichtsneutral. Sie können mit ihren Preisen keinen Nachfragemangel verursachen, dass können nur die Hersteller von Produktionsgütern (Kapitalgütern).

Kommen wir jetzt zurück auf den Anfang unserer Überlegung über die Preissenkung. Wir sind von einem absolut transparenten Markt ausgegangen, was schon eine nicht sehr reale Annahme ist (Der walrassche Auktionator ist auch nur eine metaphysische Spinnerei.). Die Wirtschaft ist bekanntlich sehr komplex und unsere drei Sektoren im Sinne von drei Unternehmen sind eine sehr grobe Vereinfachung. Es wäre normal, dass Sektor 2 nicht vorher erfährt, dass seine Lieferanten ihre Preise senken, so dass er von keinem Extraprofit ausgeht. Folglich konsumiert er nur so viel wie früher, also 1000. Die Nachfragelücke (Γ) hat sich von 40 auf 70 vergrößert. Es dürfte auffallen, dass dies in unserem Beispiel der Preissenkung von einem der Sektoren entspricht, die Produktionsgüter (Kapitalgüter) herstellen. Wir kommen zu folgender allgemeiner Schlussfolgerung:

Am Anfang unseres numerischen Beispiels hatten wir eine Wirtschaft im Gleichgewicht. Der Gesamtwert der Produktion von den Sektoren 1 und 2, die Produktions- oder Kapitalgüter herstellen, ist 3.500+1.500, also zusammen genommen 5.000. Diese Größe bezeichnet man als Produktion von Produktionsmittel oder Kapitalgüter, wir bezeichnen sie mit Symbol YK. Indem der obige Sektor seine Preise um 70 gesenkt hat, hat sich der Wert der Größe YK verändert, in unserem Fall verkleinert. In der Mathematik heißt das Differenz („Differenzial“), die wir symbolisch als YK′ bezeichnen. Dieser Welt ist negativ und gerade weil er negativ ist, geht es um einen Nachfragemangel (Γ). Zusammengefasst folgern wir daraus zwei Dinge:

1: wenn YK′ negativ wird, bildet sich Nachfragelücke Γ

2: der maximale Wert von Γ entspricht dem Wert von YK′ absolut (positiv) betrachtet.

Diese Schlussfolgerungen lassen sich mathematisch für jede beliebige Struktur der Wirtschaft mit beliebigen Zahlen von Unternehmen nachweisen. Der interessierte Leser kann sich das als „Mathematischer Anhang“ von meiner Website herunterladen: http://www.marktwirtschaft-neu-denken.de/ebook/praesentation.php. Auch wird die kreislauftheoretische Analyse der Marktwirtschaft auf der gleichen Seite dargestellt; hierfür nach dem Begriff „reale Nachfrage“ suchen (Lupe).

Aus dem kreislauftheoretischen Modell der Wirtschaft ergibt sich eine allgemeine Formel, wann die Wirtschaft im Gleichgewicht ist.

YK′ = I′ = S′

Die Formel besagt, dass die Wirtschaft noch nicht im Gleichgewicht ist, wenn Investitionen (I′) und Ersparnisse (S′) gleich sind. So wie Keynes festgestellt hat, dass nämlich „Ersparnis und Investition die Bestimmten des Systems und nicht die Bestimmenden sind“ (Allgemeine Theorie: 154). Die kreislauftheoretische Analyse sagt uns einiges mehr als Keynes: Wenn der Wert von YK′ positiv ist, diese Größe bestimmt das Niveau von Investitionen und Ersparnissen. Die Größe YK′ war in unserem numerischen Beispiel negativ, als wir festgestellt hatten, dass ihr Wert dann dem Nachfragemangel (Γ) entspricht. Die aus der kreislauftheoretischen Analyse abgeleitete obige Formel bezeichne ich als allgemeine Gleichung des Sparens bezeichnet. Die Bezeichnung allgemein ist auch dadurch berechtigt, da sie prinzipiell sowohl für positive als auch für den negative Werte gilt. In unserem Beispil war der Wert von YK negativ. Dann wären Investitionen (I′) und Ersparnisse (S′) eigentlich Desinvestitionen und Entsparnisse, was sogar die übliche Sprache erlaubt.

Wie könnte die Marktwirtschaft dieses Problem lösen? Streng genommen kann eine freie Marktwirtschaft es überhaupt nicht lösen. Sie muss zusammenbrechen, was man als periodische Krisen des Kapitalismus kennt. Periodische Krisen sind eine Normalität der freien Marktwirtschaft, aber im Modell von Walras gibt es sie nicht. Sie sind mathematisch bzw. theoretisch absolut unmöglich. Die neoliberale Theorie ist ein geschlossenes Paradigma, in dem sich keine neuen Objekte und Relationen logisch streng formulieren lassen, die es ermöglichen würden, alle relevanten Tatsachen der Marktwirtschaft zu berücksichtigen und damit ihre Funktion adäquat zu erklären, auch und gerade ihre periodischen Krisen nicht. Wie gehen die Verfechter dieses Modells bzw. der neoliberalen Theorie also mit den Krisen um?

Die Kritik der „Theorie des allgemeinen Gleichgewichts“ ist im Kapitel 1.3a näher erörtert. An dieser Stelle wird das wichtigste nur kurz zusammengefasst, nämlich wie die Anhänger dieses Modells mit empirischen Tatsachen üblicherweise umgehen. Say war zumindest ehrlich und hat zugegeben, die volkswirtschaftlichen Tatsachen hätten sich gegenüber seinem freiheitlichen System „als rebellisch erwiesen“. Es ist ihm aber trotzdem nie in den Sinn gekommen, sein „System“ könnte mangelhaft oder schlicht falsch sein, im Gegenteil. Er hat seine Sturheit stolz und heldenhaft zur Schau getragen. Walras war da in einer viel angenehmeren Position, da sich auf dem Kontinent, mit Kant beginnend, bereits eine metaphysische und spekulative Philosophie und Erkenntnistheorie durchgesetzt hatte. Ihr zufolge bedeutet „tiefer“ und „wesentlicher“ zu denken, sich dreister und rigoroser gegen die Tatsachen zu stellen (Kant, Fichte, Schelling, Hegel, ...). Im Sinne der „reinen“ Vernunft und der „reinen“ Ideen (Kategorien) von Kant nennt auch Walras seine ökonomische Lehre rein („d’économie politique pure“) um sie von vornherein gegen unangenehme Tatsachen zu immunisieren und erklärte dazu auch noch stolz: „Sehr wenige von uns sind im Stande, die Mathematischen Grundsätze der Naturphilosophie von Newton oder die Mechanik der Gestirne von Laplace zu lesen; gleichwohl nehmen wir alle, gestützt auf das Urtheil sachverständiger Männer, die Beschreibung für wahr an ... Warum sollte man nicht in gleicher Weise die Beschreibung der Welt der wirthschaftlichen Phänomene, gestützt auf den Grundsatz der freien Konkurrenz, für wahr annehmen?“ (Walras 1881: 93). Zu solchen Schlussfolgerungen würde jedoch kein seriöser Naturwissenschaftler gelangen. Walras, der Ingenieur sein wollte, hätte eigentlich wissen müssen, dass die Naturwissenschaften nicht etwa deshalb hoch geschätzt werden, weil man ihren Autoritäten blind vertraut, sondern weil ihre praktischen Ergebnisse auch jedem Laien ganz offenkundig sind.

Carl Menger (1841–1906), ein weiterer bedeutender Begründer der neoklassischen allgemeinen Gleichgewichtstheorie, hat sich sogar vorgenommen, die Existenz der realen ökonomischen Erscheinungen allein aus der Konsistenz der Theorie, in der diese Erscheinungen abstrakt und a priori erfasst werden, erkenntnistheoretisch streng zu „beweisen“. In der Sache nicht anders als Walras, aber mit erheblichem philosophischem Pathos, stellt er ausdrücklich fest: „Wir haben eine Erscheinung erkannt, wenn das geistige Abbild derselben zu unserem Bewusstsein gelangt ist; wir verstehen dieselbe, wenn wir den Grund ihrer Existenz und ihrer eigentümlichen Beschaffenheit (den Grund ihres Seins und ihres So–Seins) erkannt haben“ (1883: 54). Ein philosophischer Laie, der in die Glaubenslehre der metaphysischen Sekten nicht eingeweiht ist, würde unschuldig und nüchtern fragen: Und was, wenn das geistige Abbild der Realität in unserem Bewusstsein nicht mit der empirischen Realität übereinstimmt? Auch dafür bekommen wir von Menger eine Erklärung, die in der „österreichischen Schule“ weit verbreitet war: Damit müsse man sich einfach abfinden, weil „die Methoden der theoretischen Nationalökonomie und der praktischen Wissenschaften von der Volkswirtschaft nicht die gleichen sein können. ... Man nennt die ersteren gemeiniglich Naturgesetze, die letzteren empirische Gesetze“. Dass es angeblich auch bei den Naturwissenschaften nicht besser mit der Bestimmung und Messung ihrer Größen ist, meint Menger genau zu wissen. „Die Chemie lehrt uns nicht die ,Realbegriffe‘ bestimmter Gruppen concreter Erscheinungen; ihre Elemente und Verbindungen sind in ihrer vollen Reinheit vielmehr unempirisch ... ja zum Theil sogar künstlich nicht darstellbar. Reines Gold, reiner Wasserstoff und Sauerstoff, und die reinen Verbindungen derselben sind, weder an sich, noch auch in jenem ideal strengen Maße, welches die Gesetze der Chemie voraussetzen, empirisch gegeben“ (Menger 1883: 14, VI, 25, 76). Das ist schon alles und das endgültige Ende seines „Beweises“, der dreist auf die Schlussfolgerung hinauswill: Wenn schon die ökonomische Theorie nichts über die empirische Wirklichkeit aussagt, dann sollten die naturwissenschaftlichen Theorien dazu auch nicht imstande sein. Das kennen wir sehr gut aus der Philosophie. Skeptizismus und Agnostizismus war schon immer die letzte Zuflucht der schlauen Philosophen, wenn sie ihr Geschwätz nicht anders vor den Tatsachen retten können.

Der bereits erwähnte Begründer der Kybernetik, Wiener, bemerkte zu der sozusagen mathematischen Wende in der „bürgerlichen“ Ökonomie seit Walras:: „Der Erfolg der mathematischen Physik weckte beim Sozialwissenschaftler eine gewisse Eifersucht ... Die Anwendung mathematischer Formeln hatte die Entwicklung der Naturwissenschaften begleitet und war in der Sozialwissenschaft Mode geworden“ (1965: 120). In den mathematischen Modellen der Naturwissenschaften sind aber alle Größen und Verhältnisse genau definiert und messbar. Die Sozialwissenschaften haben sich einfach eingebildet, dass sich alles, was ihre Phantasie zu einem Begriff machen kann, auch zu einer wissenschaftlich tauglichen Größe machen lässt. „Es ist aber weder nützlich noch ehrlich, den Anschein zu erwecken, daß solche, im wesentlichen vage Größen exakte Werte seien, und jeder Anspruch, präzise Formeln auf diese dürftig definierten Größen anzuwenden, ist ein Betrug und eine Zeitverschwendung.“ Die neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler bilden sich sogar ein, indem sie „ihre ziemlich unpräzisen Ideen in die Sprache der Infinitesimalrechnung hüllen“, das Niveau der Naturwissenschaften erreicht zu haben. Doch anstatt Wissenschaft zu betreiben ähneln sie dabei eher „primitiven Völkern, die westlichen Gepflogenheiten denationalisierter Kleidung und des Parlamentarismus übernehmen, aus einem unklaren Gefühl heraus, daß diese magischen Riten und Bekleidungen sie auf die Höhe moderner Kultur und Technik erheben werden“ (1965: 122).

Es ist einleuchtend wie schwierig es damals gewesen sein musste an der Nützlichkeit des partikel-mechanischen Modells in der Wirtschaftswissenschaft zu zweifeln, als die klassische Mechanik gerade wegen dieses Modells als „Königin der Wissenschaften“ betrachtet wurde. Die Physiker und die anderen Naturwissenschaftler sind sich aber schon längst darin einig, dass „es keine einzige Wissenschaft gibt, die exakt mit dem strengen Newtonschen Modell übereinstimmt“ (Wiener 1963a: 70). Es ist in der Tat skurril, dass ein Modell aus der Zeit der Postkutsche und der Dampflok bis heute in den Köpfen der Wirtschaftswissenschaftler herumgeistert. Es sollte längst als verstaubtes Exponat in den historischen Museen stehen, in der Abteilung für längst überholte menschliche Einfälle. Dass dem nicht so ist, hat aber wenig mit menschlicher Dummheit zu tun, sondern vor allem mit Ideologie und einer fast unglaublichen Korrumpierbarkeit der Wirtschaftswissenschaftler. Somit ist einer der größten Irrtümer und Dummheiten der westlichen Zivilisation zu ihrem vielleicht erfolgreichsten ideologischen Blendwerk geworden.

Wir haben gerade festgestellt, dass das kreislauftheoretische Modell komplexer als das partikel-mechanischen Modell ist und deshalb ein ganz anderes „Bild“ der Marktwirtschaft liefert. Da uns die erkenntnistheoretischen Fragen insbesondere interessieren, stellen wir uns eine rein theoretische Frage, ob es möglich wäre sogar das partikel-mechanische Modell noch mehr zu reduzieren. Aber nicht so billig und plump wie Kant, nämlich aus diesem Modell gewisse Größen zu extrahieren, um diese Extrakte dann - ein wenig umbenannt - zu ewigen Ideen (Kategorien) der (reinen) Vernunft und zur „Wissenschaft der Wissenschaften“ zu erklären. Wie seltsam es auch scheinen mag, eine de facto Reduktion des partikel-mechanischen Modells gibt es schon und sie ist sogar sehr alt. Sie ist dem antiken Philosophen Parmenides (520/515 - 460/455 v. Chr.) gelungen. Damals war das partikel-mechanische Modell natürlich unbekannt, im echten Sinne des Wortes konnte es Parmenides auch nicht reduzieren. Was er in seinen bekannten Überlegungen und Beispielen vorgelegt hat, lässt sich aber durchaus als die Reduktion der Komplexität dieses Modells der klassischen Mechanik verstehen.

Parmenides ging es darum zu zeigen, das Erkenntnisse aus Tatsachen gar nichts taugen. Platon hat dies später mit seinem berühmt gewordenen Höhlengleichnis veranschaulicht. Parmenides stellte sich Aufgabe, das innerhalb eines systemischen Denkens logisch nachzuweisen. Seinem bekanntesten Schüler Zenon sind Beispiele dazu eingefallen, die danach für große und anhaltende Unruhe in dem ganzen Fach Philosophie gesorgt haben. Das bekannteste dieser Beispiele, auch als Paradoxon bekannt, ist das von Achilles und der Schildkröte: Achilles und eine Schildkröte machen einen Wettlauf. Die Schildkröte bekommt einen Vorsprung. Um die Schildkröte einzuholen, muss Achilles zuerst einmal diesen Vorsprung einholen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Schildkröte, auch wenn ganz langsam laufend, wieder einen Vorsprung, den Achilles erst einmal überwinden muss, um die Schildkröte einzuholen. Das wiederholt sich immer wieder auf die gleiche Weise. Achilles muss den Vorsprung der Schildkröte ad infinitum. einholen Daraus folgt, dass Achilles die Schildkröte nie einholen würde. Das ist der angeblich logisch strenge Beweis für die Auffassung von Parmenides, dass die Bewegung der Dinge im Raum nur eine sinnliche Täuschung sei, dass das Sein „unentstanden“, „unteilbar“, „unörtlich“, „unvergänglich“, „unveränderlich“ und „unzeitlich“ sein müsste. Doch genau dieses Merkmal „unzeitlich“ ist die Spur, die den „Beweis“ von Parmenides bzw. Zenon als eine billige und plumpe Spitzfindigkeit enthüllt.

Da es in dem Paradoxon von Zenon keine Verstöße gegen die Logik gibt, können wir schon ahnen, dass seine Schlussfolgerung mit der Wahl des logischen Systems zu tun hat. Die Zeit ist in ihm nämlich durch eine räumliche Reihenfolge nur vorgetäuscht, aber nicht wirklich (quantitativ) berücksichtigt. Dem Paradoxon von Zenon liegt also Denksystem zugrunde, das nicht geeignet ist, die behandelte Problematik ausführlich genug zu erfassen, da seine Komplexität zu niedrig ist. Berücksichtigt man die Zeit beim Wettlauf von Achilles und der Schildkröte richtig, dann ändert sich das Bild gänzlich: Die Schildkröte bekommt einen Vorsprung l. Um die Schildkröte einzuholen, muss Achilles zuerst einmal diesen Vorsprung einholen. Dazu braucht er die Zeit t. Der neue Vorsprung der langsameren Schildkröte ist kleiner als l, so dass Achilles sie im nächsten Zeitabschnitt (2t) nicht nur einholen, sondern zwingend überholen wird. Der Zauber ist auf einmal verpufft – so wie wenn man einen Trick des Magiers im Zirkus durchschaut. Deshalb konnte auch Zenon keine Philosophiae Naturalis bieten, die als (axiomatische) Grundlage für eine echte Wissenschaft geeignet wäre. Das vermochte erst Newton.

Es ist eine alte Gewohnheit der Philosophen, etwas zu trivialisieren und damit zugleich zwei Irrwege einzuschlagen: Einerseits werden wirkliche Probleme versteckt und nicht mehr als Probleme betrachtet, andererseits werden Scheinprobleme (aberwitzige Fragen) herbeigezaubert, die scheinbar unmöglich zu lösen (bzw. zu beantworten) sind, welche dann der Philosoph doch löst, indem ihm eine dubiose Spitzfindigkeit einfällt, wie eben die von Zenon. Nebenbei bemerkt, auch Popper hat in dem Unfug von Zenon einen unumstößlichen Beweis dafür erblickt, wie unzuverlässig unser Wissen ist, was ihn dermaßen begeistert hat, dass er Parmenides zu „einem der radikalsten Rationalisten, die jemals eine Erkenntnistheorie hervorbrachten“, erhob und auch zum „größten unter allen Philosophen“ erklärte. Und als ob es damit noch nicht absurd genug wäre, die Philosophen nach Popper haben ihn immer für einen großen Kenner der Naturwissenschaften gehalten. Wie konnte aber einem solchen entgehen, dass Parmenides eine Bewegung von Körpern darstellt, die einem unvollständigen Modell der klassischen Mechanik entsprach, in dem der Faktor Zeit nicht berücksichtigt ist? Es handelte sich hier also eben nicht um ein echtes Paradox, sondern um eine Simplifizierung bzw. Vulgarisierung eines Problems ad absurdum, oder weniger freundlich ausgedrückt, um einen gemeinen Trick, um naive Philosophen zu täuschen. Bemerkenswert ist auch noch, dass Popper immer wieder genüsslich erklärt, er wolle gar nicht als Philosoph bezeichnet werden, da von diesen mehr angerichtet worden sei, für das man sich schämen müsse, als worauf man stolz sein könne. Wo er Recht hat, hat er Recht.

Nachdem wir diesen skurrilen Einfall der Philosophen kurz gelassen zur Kenntnis nehmen konnten, kehren wir zurück zum Problem der Komplexität in der Wirtschaftswissenschaft. Da das bereits vorgestellte kreislauftheoretische Modell komplexer ist als das neoliberale, erwarten wir, dass es die Funktionsweise der Marktwirtschaft anders erklärt – also ein anderes „Weltbild“ liefert. Das schauen wir uns jetzt konkret an.

Fortsetzung folgt