| |

|

zurück springen |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

4. Phase des ökonomischen Zyklus der Marktwirtschaft: Der Abschwung (Rezession) |

| |

Eine bildliche Veranschaulichung und Erklärung des Nachfragemangels |

|

|

|

|

| |

|

Solange die Entstehung des Nachfragedefizites selbst ungeklärt bleibt, ruhen alle Vorschläge zu seiner Überwindung auf tönernen Füßen, sind theoretisch unhaltbar oder verworren und können jederzeit wieder wegargumentiert werden! |

|

| |

|

Gerhard Kroll, ein deutscher Ökonom, hervorragender Erforscher der Weltwirtschaftskrise |

|

|

|

|

|

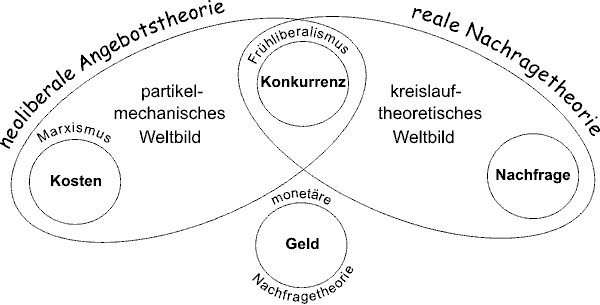

Anhänger und Verfechter der neoliberalen Theorie haben die sogenannte Finanzkrise im Herbst 2008 nicht geahnt, geschweige denn, sie würden sie vorhersehen. Eigentlich haben die Vertreter dieser Theorie noch nie eine periodische Krise der freien Marktwirtschaft vorhergesagt. Woran könnte dies nur liegen? Entweder können sie mit ihrer eigenen Theorie nicht richtig umgehen, oder diese ist einfach falsch. Letzteres würde man eher vermuten und das stimmt auch. Die neoliberale Theorie ist bekanntlich schon mehr als ein Jahrhundert alt, so dass nicht die Rede davon sein kann, sie sei deshalb praktisch nicht anwendbar, weil sie noch nicht ausgereift wäre. Sie hat schon längst ihre letzte Entwicklungsstufe erreicht, sie ist sozusagen schon längst erwachsen, und was sie jetzt „noch nicht“ kann, wird sie niemals können. In dem nächsten Bild ist ihre grobe Struktur dargestellt.

| |

|

Die neoliberale Theorie bzw. ihr Referenzmodell - das Modell des allgemeinen Gleichgewichts von Walras (1874) - ist analytisch so aufgebaut, dass es in ihrem Rahmen unter anderem nicht möglich ist Ungleichgewicht zu formulieren, womit für sie der Weg, den Nachfragemangel und die periodischen Krisen zu erklären, für immer versperrt geblieben ist. Wir zeigen jetzt kurz, woran dies liegt, um dann gehen wir gleitend zum Kreislaufmodell über. Mit diesem Modell bzw. Paradigma ist das Rätsel des Ungleichgewichts bzw. des Nachfragemangels - oder anders gesagt der allgemeinen Überproduktion (general glut) - lösbar. Damit wird auch das periodische Auftreten der ökonomischen Krisen erklärbar. In diesem Beitrag geht es uns aber vorerst nur darum, auf eine denkbar einfache Weise zu zeigen, wie sich im Kontext des kreislauftheoretischen Denkens der Nachfragemangel plausibel verstehen lässt. In den folgenden Beiträgen werden wir dann aufgrund dieser Erkenntnisse den Abschwung (Rezession) erklären, also das Rätsel der plötzlichen Ablösung einer ökonomischen Aufwärts- durch eine Abwärtsbewegung.

Das partikel-mechanische Modell: Die Reduktion der Wirtschaft auf Kosten

In dem partikel-mechanischen Modell von Newton werden lose Gegenstände (Massen) in Raum und Zeit durch die Wirkung von Kräften bewegt. Je stärker die wirkende Kraft ist, desto schneller die Bewegung. Léon Walras hat die Kräfte durch Nutzen ersetzt (1874). Je stärker sich der (Grenz-)Nutzen auf ein Gut auswirkt, desto höher der Preis. Es ist durchaus möglich, den Tausch der Güter auf diese Weise zu interpretieren und zu verstehen. Im Grunde war dies am Ende des 19. Jahrhunderts sogar keine neue Idee. Den Ökonomen war es nämlich schon lange vor Walras (und Menger) bekannt, dass Nutzen und Seltenheit (utilità e rarità) zwei Faktoren sind, die den Preis wesentlich beeinflussen - man erwähnt hier am häufigsten die italienischen Ökonomen Ferdinando Galiani (1728-1787) und Bernard Davanzati (1529-1606) - die neoliberale Theorie hat diese beiden Faktoren mit mathematischen Mitteln zu einem verschmelzen lassen, zum Begriff Grenznutzen. Eine typische „Leistung“ der kleinen Geister, einen bereits bekannten Begriff zu zerlegen oder aus bekannten Begriffen „neue“ zu machen. Neu an dem neoliberalen Modell des allgemeinen Gleichgewichts ist eigentlich nur die mathematische Sprache. Deshalb kann es gar nicht falsch sein, die neue liberale Theorie als eine Mathematisierung von schon längst bekannten Trivialitäten zu bezeichnen. Es ist durchaus möglich, den Tausch der Güter auf diese Weise zu interpretieren und zu verstehen. Im Grunde war dies am Ende des 19. Jahrhunderts sogar keine neue Idee. Den Ökonomen war es nämlich schon lange vor Walras (und Menger) bekannt, dass Nutzen und Seltenheit (utilità e rarità) zwei Faktoren sind, die den Preis wesentlich beeinflussen - man erwähnt hier am häufigsten die italienischen Ökonomen Ferdinando Galiani (1728-1787) und Bernard Davanzati (1529-1606) - die neoliberale Theorie hat diese beiden Faktoren mit mathematischen Mitteln zu einem verschmelzen lassen, zum Begriff Grenznutzen. Eine typische „Leistung“ der kleinen Geister, einen bereits bekannten Begriff zu zerlegen oder aus bekannten Begriffen „neue“ zu machen. Neu an dem neoliberalen Modell des allgemeinen Gleichgewichts ist eigentlich nur die mathematische Sprache. Deshalb kann es gar nicht falsch sein, die neue liberale Theorie als eine Mathematisierung von schon längst bekannten Trivialitäten zu bezeichnen.

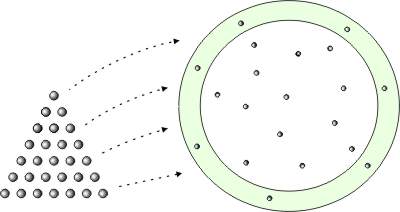

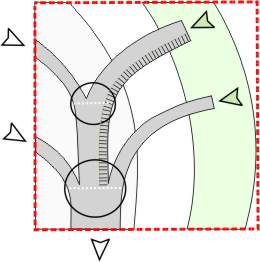

Die Wirtschaft ist aber mehr als Preis und Tausch. Die Güter müssen zuerst produziert werden. Das bedeutet zugleich, dass nicht alle Güter direkt konsumiert werden können, sondern ein Teil für die Herstellung von Konsumgütern benutzt werden muss. Die der Wirtschaft zur Verfügung stehenden Güter müssen sich also auf zwei Gruppen verteilen: einerseits auf diejenige, die in die Produktion und andererseits auf diejenige, die in den Konsum geht. Mit dem nächsten Bild wird dies schematisch dargestellt.

| |

|

| |

Mittlerer Kreis |

|

| |

Produktion |

|

| |

|

|

| |

Äußerer Kreisring |

|

| |

Konsum |

|

|

Wenn mehr Güter in die Produktion gehen, als man dort bisher verbraucht hat, wird die Wirtschaft später mehr Konsumgüter herstellen können. Man bezeichnet dies auch als Kapitalakkumulation oder als Investieren. Aber warum investieren die Unternehmen? Für Adam Smith und für die Ökonomen ein Jahrhundert nach ihm war es selbstverständlich, dass die Unternehmen jemandem gehören und dieser nach mehr Gewinn strebt. Durch Investitionen wächst das Unternehmen, es verdrängt die Konkurrenz und damit steigt sein Gewinn, vor allem dann, wenn es sich produktivere Produktionsmittel beschafft hat. Für diese älteren Ökonomen war natürlich auch klar, dass die Gewinne auch durch niedrigere Löhne und Zinsen steigen, aber diesen Umstand - heute würde man sagen dieses Nullsummenspiel - haben sie nicht als eine beachtenswerte Ursache der Investitionen bzw. des Wirtschaftswachstums gesehen. In der neoliberalen Theorie ist alles ganz anders. Über Gewinne (Profite) wird nicht gesprochen, die gibt es gar nicht. Warum dann überhaupt investiert wird, weiß man nicht so ganz genau. Man meint aber zu wissen, warum mehr bzw. weniger investiert wird, und zwar weil die Produktionskosten sinken bzw. steigen. Zu den wichtigsten Kosten gehören vor allem die Lohn- und Zinskosten, aber auch alle anderen Kosten, einschließlich der Produktionsgüter. Auf diesem Gedanken hat Walras sein Modell des allgemeinen Gleichgewichts aufgebaut, das eine weitere Entwicklungsstufe der ursprünglichen liberalen Theorie sein sollte. Warum kann dies nicht stimmen?

Wenn die Nachfrage nach bestimmten Gütern steigt, steigt auch ihr Preis. Wenn dann in einer wachsenden Wirtschaft auch die Nachfrage nach den Produktionsfaktoren, der Arbeitskraft und dem Geld (Kredit) steigt, sollte auch ihr Preis steigen. Das haben die Frühliberalen für selbstverständlich gehalten und es mit dem Konkurrenzprinzip bzw. dem „Gesetz von Angebot und Nachfrage“ erklärt. Das ökonomische Wachstum konnte schließlich nichts mit dem „Gürtel enger schnallen“ zu tun haben; es konnte kein Nullsummenspiel sein, wie man heute sagen würde. Warum trotz der steigenden Kosten auch die Gewinne (Profite) steigen können, war innerhalb der frühliberalen Theorie gar nicht schwierig zu erklären: Weil durch Kapitalakkumulation die Produktivität wächst und weil der Absatz steigt. Diese Zusammenhänge sind zwar viel komplizierter, als man es sich damals vorstellen konnte, aber es lässt sich trotzdem sagen, dass es grundsätzlich stimmt. Die frühliberale Theorie war in sich widerspruchsfrei (konsistent). Und sie hatte auch die empirischen Tatsachen auf ihrer Seite. Das Wachstum und die Kosten korrelieren. Die frühliberale Theorie oder besser gesagt das Paradigma erfüllte somit alle Kriterien einer seriösen Wissenschaft.

Nun haben die Neoliberalen der klassischen liberalen Theorie ihr Kostenprinzip übergestülpt. Wie viel Güter in die Produktion gehen sollten, entscheidet allein der Preis dieser Güter. Das vorige Bild ist so aufgebaut, das Kostenprinzip zu verdeutlichen, wenn man es von links nach rechts betrachtet. Am Anfang, sozusagen in der Stunde Null, gibt es eine bestimmte Menge von Gütern, die sich auf dem Markt bewegen, wo sie getauscht werden. Je niedriger die Preise der Güter, die (auch) für die Produktion geeignet sind, desto mehr Güter werden in den mittleren Kreis gelangen. Das ist mit dem Kostenprinzip gemeint. Zu diesen Gütern gehören Produktionsfaktoren (Rohstoffe, Halberzeugnisse und Maschinen) sowie Arbeitskräfte.

Es lässt sich kaum übersehen, dass mit dem Kostenprinzip nur die Betriebswirtschaft zur Volkswirtschaft verallgemeinert wird. Das hat man der neoliberalen Theorie von Anfang an immer wieder vorgeworfen. Für die Unternehmen ist das Kostenprinzip zweifellos von entscheidender Bedeutung. Auch bei ihrer Entscheidung über neue Investitionen. Wenn die Umstände gleich bleiben (ceteris paribus), investieren die Unternehmen dann mehr, wenn die Preise der Investitionen, das heißt ihre Produktionskosten niedriger sind. Betrachtet man aber die Wirtschaft als ein Ganzes, widerspricht dieses Prinzip dem frühliberalen Konkurrenzprinzip bzw. dem „Gesetz von Angebot und Nachfrage“. Es kann (logisch) nicht beides stimmen: Entweder steigen die Preise der Produktionsfaktoren beim Wachstum, dann gilt das Konkurrenzprinzip, oder sie fallen, dann gilt das Kostenprinzip, aber es kann nicht beides gleichzeitig gelten. Die neoliberale Theorie ist also nicht in sich widerspruchsfrei (konsistent), es sei denn, sie zieht sich nur auf das mikroökonomische Kostenprinzip zurück. Dann ist sie bestimmt keine Nachfolgerin der frühliberalen Theorie, sondern ein Versuch, ein neues Paradigma zu statuieren. Nun gilt aber für neue Paradigmen in den seriösen Wissenschaften, dass sie mehr Tatsachen erklären können als die vorhergehenden, für die neoliberale Theorie ist dies jedoch nicht der Fall, im Gegenteil. Sie ist ein endgültiger Abschied der liberalen Theorie von der Realität. Auch wenn es um Wachstum geht. Wie bereits erwähnt: Das Wachstum und die Kosten korrelieren.

Das Modell von Walras sollte das „allgemeine Gleichgewicht“ erklären, in Wahrheit ist es jedoch alles andere als allgemein. Es ist sogar auf eine fast peinliche Weise speziell, also nur auf sehr spezifische Phänomene der Marktwirtschaft anwendbar. Im Rahmen des Modells lässt sich der Tausch der Konsumgüter überzeugend erklären, wenn dazu aber noch die Nachfrage nach Produktionsgütern hinzukommt, ist das Modell nur für eine hypothetische Stunde Null der Marktwirtschaft anwendbar. Was nach diesem Urtausch kommt, weiß man einfach nicht. In der neoliberalen Theorie ist dann die Zeit stehen geblieben: sie wird dann „statisch“. Auch das hat man ihr von Anfang an immer wieder vorgeworfen. Es ist also kein Zufall, dass Walras zuerst sein Modell auf den reinen Tausch anwendete (1874) und es dann später - auf Biegen und Brechen - der Produktion überstülpte (1877). Wir haben schon festgestellt, dass auf diesem Modell niemals eine brauchbare Theorie des ökonomischen Wachstums aufgebaut wurde, so dass die neoliberale Theorie der Produktion und des Wachstums auf Eingut-Modelle zurückgreifen musste, also auf - diesmal mathematisch ausgeklügelte - Robinsonaden. Der Trick besteht hier darin: Wenn es nur ein Gut gibt, dann gibt es nichts mehr zu tauschen, so dass das Kostenprinzip von nichts mehr gestört werden kann - von den Tatsachen einmal abgesehen. So viel Gerissenheit und Stumpfsinn findet man wohl nirgendwo sonst. Der Trick besteht hier darin: Wenn es nur ein Gut gibt, dann gibt es nichts mehr zu tauschen, so dass das Kostenprinzip von nichts mehr gestört werden kann - von den Tatsachen einmal abgesehen. So viel Gerissenheit und Stumpfsinn findet man wohl nirgendwo sonst.

Erwähnen wir noch eine weitere Formulierung des Kostenprinzips, die von Professor Lionel Robbins (1898-1984). Die Marktwirtschaft sei angeblich deshalb eine perfekte Wirtschaftsordnung, weil sie „knappe Ressourcen optimal anwendet“. Das mit der „Knappheit“ wäre eine lustige Angelegenheit, wenn dem „Baron Robbins“ diese Idee nicht gerade mitten in der Großen Depression (1929) eingefallen wäre, als fast die Hälfte aller produktionsfähigen Kapazitäten brach lag und ganze Armeen von Arbeitslosen ziellos durch die Straßen irrten, bereit für ein Stück Brot alles zu tun. Wie realitätsblind kann ein Mensch nur sein! Wenn sogar eine solche allgemeine Überproduktion (general glut) wie während der Großen Depression den Verfechtern der neoliberalen Theorie die Augen nicht öffnen konnte, dann können wir uns ganz sicher sein: Es wird niemals geschehen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte es auch allen Ökonomen klar sein müssen, dass die ökonomischen Krisen nichts mit den hohen Kosten zu tun haben können, die auf angeblich knappe Ressourcen zurückgehen. Es ist hochinteressant anzumerken, dass in dieser Zeit Karl Popper, der Philosoph von Hayeks Gnaden, seine Falsifikationsthese aufgestellt hat, wonach „ein empirisch-wissenschaftliches System an der Erfahrung scheitern können muss“, sonst handele es sich um keine Wissenschaft, sondern nur um eine metaphysische Spekulation. Dass die neoliberale Theorie durch die Große Depression restlos falsifiziert sein könnte, kam Popper nie in den Sinn. Aber schon im 19. Jahrhundert, als die ökonomischen Krisen zur Normalerscheinung der kapitalistischen Markwirtschaft geworden waren, ließ sich deutlich sehen, dass sie mit der Knappheit und den Kosten nichts zu tun haben können. Dies alles hätte schon der Dampflokingenieur Walras wissen können, wenn er nur gewollt hätte. Doch er hat sich trotzdem darauf kapriziert, ein Modell nach dem Muster einer (fast) deterministischen Maschine zu konstruieren, die perfekt mit zwei Drehknöpfen zu steuern wäre: Löhne und Zins nach unten, die Beschäftigung steigt und die Wirtschaft wächst und umgekehrt. Und dadurch würde man sogar die Produktionsfaktoren optimal ausnutzen, will ein anderer Dampflokingenieur herausgefunden haben, Pareto.

Wir fassen zusammen: Rein wissenschaftlich betrachtet, wäre es unwichtig, ob die neoliberale Theorie eine Weiterentwicklung der frühliberalen Theorie ist oder nicht. Es würde nichts dagegen sprechen, wenn sie vollständig nur auf ihrem eigenen Kostenprinzip aufgebaut wäre. Aber sie müsste relevante Tatsachen erklären und richtige Voraussagen machen können. Das konnte sie jedoch nie. Sie ist ein Denksystem, das schon nach der Aufnahme von wenigen analytischen Inhalten - abstrakten Objekten (Begriffen) und allgemeinen Regeln (Mustern) - geschlossen wurde. Heute würde man ein solches System als unterkomplex bezeichnen. Die Theorie ist, einfach ausgedrückt, primitiv, wie schon die ganze marktradikale Theorie vor ihr, die Marx immer wieder als vulgär bezeichnet hat. Um diese fast erschreckende analytische Leere zu vertuschen, wird sie von geistigen Eunuchen unermüdlich mit immer neuen mathematischen Schichten umwickelt.

Zu dem, was die neoliberale Theorie analytisch nicht formulieren kann, gehört auch die Nachfrage. In dem Modell von Walras ist die Nachfrage genau genommen nur eine andere Interpretation der Kosten bzw. des Angebots: Einmal werden die gleichen Größen des mathematischen Gleichungssystems als Angebot und anderes Mal als Nachfrage gruppiert und betitelt. Die Nachfrage ist sozusagen die Rückseite des Angebots, ein zweiter Begriff für dasselbe - eine Tautologie. Wen wundert’s, dass dann das Angebot immer der Nachfrage gleich sein muss. Zugleich wird behauptet, über das Gleichgewicht ließe sich nichts mehr sagen. Ja, im Rahmen des partikel-mechanischen Weltbildes offensichtlich nicht, sonst wäre dies bisher jemandem gelungen. Die Theorie ist nicht entwicklungsfähig. Nun schauen wir uns an, was sich über das Gleichgewicht bzw. das Ungleichgewicht doch sagen lässt, wenn wir die Marktwirtschaft nicht als eine absolut freie Bewegung der Güter verstehen wollen, sondern als ein System der geschlossenen Kreisläufe.

Das Kreislaufmodell: Der Nachfragemangel als Folge der negativen Sparquote

Das Modell des Kreislaufes ist eigentlich das erste und originäre quantitative Modell der ökonomischen Theorie. Sein Erfinder war François Quesnay (1694-1774), der Arzt der einflussreichen Mätresse des französischen Königs Ludwig XV, der später auch zum obersten Leibarzt des Königs wurde. Es scheint nahe liegend - genauer können wir es nicht wissen -, dass er seine medizinischen Kenntnisse des Blutkreislaufs auf die Volkswirtschaft übertrug. Aber wie dem auch sei, er schuf das erste quantitative Modell der Wirtschaft überhaupt: „Tableau économique“(1758). Zum Vergleich, das Gleichgewichtsmodell von Walras, eine Anwendung der Newtonschen Lehre vom Gleichgewicht der mechanischen Kräfte, entstand erst am Ende des 19. Jahrhunderts, als die Physik schon kurz vor der Abschaffung dieses Weltbildes aus der klassischen Physik stand. Die Ironie ist nicht zu überbieten: Die einzige Wissenschaft, in der das partikel-mechanische Modell aus dem 17. Jahrhundert noch am Anfang des 21. Jahrhunderts als angeblich einzig richtige Deutung der Realität gilt, ist ausgerechnet die ökonomische „Wissenschaft“.

Quesnay wollte mit seinem Kreislaufmodell nachweisen, dass die freie Wirtschaft sich spontan und naturgesetzlich selbst regulieren kann. Der Staat sollte in ökonomische Abläufe so wenig wie möglich eingreifen: „Laissez faire et laissez passer“ wurde zur Maxime der physiokratischen Schule der Ökonomie, zu deren Begründern auch Quesnay zählte. Nicht Adam Smith war also der Erfinder von Laissez-faire. Er hat sich diese Auffassung nicht zu Eigen gemacht - nicht einmal die Formulierung hat er benutzt. Bei Quesnay können wir also davon ausgehen, dass er am Ungleichgewicht nicht interessiert war. So nimmt es nicht Wunder, dass wir in seiner kreislauftheoretischen Analyse auch keines finden. Bei Marx war es aber anders. Er hat bekanntlich Say, den wichtigsten Theoretiker der „ökonomischen Harmonie“ - wie man früher das allgemeine Gleichgewicht bezeichnete - ständig mit Spott und Häme überschüttet. Rein sachlich betrachtet hatte er aber nichts, was er dem Sayschen Kosten-Einkommen-Gleichnis („Gesetz“) entgegensetzen konnte. Man kann sich schließlich nicht des Eindrucks erwehren, dass all seine Schmähungen eher eine hilfslose Reaktion der Ohnmacht waren. Schließlich tappte Marx sogar in seine eigene Falle. In seinen berühmten „Reproduktionsschemata“, mit denen er das statische Kreislaufmodell von Quesnay auf eine wachsende Wirtschaft erweiterte, hat sich ein Ungleichgewicht nirgendwo abgezeichnet. Eigentlich war bei Marx der Kapitalismus nicht wegen des Ungleichgewichts dem Untergang geweiht, sondern wegen der halsbrecherischen Konkurrenz, verbunden mit ihrem Zwang zur Kapitalakkumulation. Die kleineren und mittleren Unternehmen sterben laut Marx zwangsläufig und zwar deshalb, weil sie weniger produktiv und deshalb nicht konkurrenzfähig sind. Es sind also ihre Kosten, an denen sie zugrunde gehen. Damit ist der Marxismus ein auf dem Kostenprinzip aufgebautes Paradigma, genauso wie der Neoliberalismus. Fügen wir nur noch hinzu, dass das endgültige Ziel der Geschichte nach der Marxschen Eschatologie („historischer Materialismus“) „das Reich der Freiheit“ ist, das nichts anderes als nur Laissez-faire bedeutet, jedoch mit vergesellschaftlichtem Kapital.

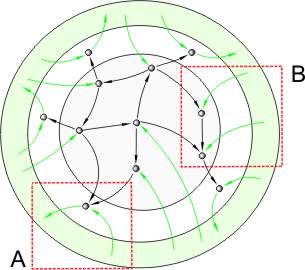

Angesichts dieser Vorgeschichte mag es uns seltsam vorkommen, dass das Kreislaufmodell trotzdem die geeignete analytische Grundlage bieten sollte, das Ungleichgewicht bzw. den Nachfragemangel als ein Problem zu formulieren und zu erklären. Es kann es aber trotzdem, wie wir es jetzt - in diesem Beitrag nur von der Idee her - zeigen werden. Quesnay und Marx haben in der Tat etwas Wichtiges übersehen und deshalb sind sie auf das Ungleichgewicht nie gestoßen. Ihr „Versäumnis“ könnte teilweise auch mit ihrer Motivation zu tun haben: Sie konnten nicht finden, was sie gar nicht gesucht haben. Außerdem waren ihre Kreislauf“modelle“, eigentlich nur numerische Beispiele, aber keine richtige quantitative Analyse. Die von ihnen sozusagen tabellarisch geordneten Zahlen sollten nur zusätzlich das bestätigen, was sie schon vorher zu wissen meinten. Deshalb waren diese Beispiele extrem einfach, also unterkomplex, was immer mit dem Verlust an einigen Gesichtspunkten bezahlt werden muss. So haben sie auch die Idee des Ungleichgewichts bzw. des Nachfragemangels übersehen, die sich im gedanklichen Kontext des Kreislaufes sehr gut analytisch formulieren und erklären lässt, sogar so einfach, dass man nicht einmal Zahlen dazu benutzen muss. Das wollen wir jetzt zeigen. Wir gehen vom folgenden Bild aus:

| |

|

| |

Mittlerer Kreis |

|

| |

Herstellung von Produktionsgütern |

|

| |

|

|

| |

Innerer Kreisring |

|

| |

Herstellung von Konsumgütern |

|

| |

|

|

| |

Äußerer Kreisring |

|

| |

Konsum |

|

|

Dieses Bild unterscheidet sich von dem vorigen in mancherlei Hinsicht. Es schildert nicht eine hypothetische Nullstunde der Marktwirtschaft, wie man es vom partikel-mechanischen Modell kennt, sondern einen Zustand in einem historischen Augenblick. Es ist sozusagen ein Schnappschuss. Das Kreislaufmodell ist also ein historisches Modell, das auch die Produktion erfasst, was mit dem neoliberalen Modell auch nicht der Fall ist. Wie es das Bild zeigt, ist die Produktion zweigeteilt: Im mittleren Kreis befinden sich nur die Hersteller von Produktionsgütern, die von Konsumgütern sind in dem neu entstandenen inneren Kreisring untergebracht. Die Gütermengen werden durch Ströme dargestellt, die an einer bestimmten Stelle beginnen und an einer anderen enden. Dadurch wird die Produktion zu einem gerichteten Prozess mit einer genau erfassten Struktur. In dem Modell von Walras, in dem Güter nur eine einzige Eigenschaft haben, eine einfache Quantität, die ihrem (Grenz-)Nutzen und schließlich Preis entspricht, ist eine solche Struktur und Gerichtetheit natürlich unmöglich. Das dürfte gar nicht überraschen. Die Güter im Modell von Walras sind nichts mehr und nichts anderes als das Gegenstück der Massen in der Mechanik, die auch nur bloße Quantitäten sind, die sich untereinander frei kombinieren und in alle denkbaren Richtungen frei bewegen lassen.

In dem obigen kreislauftheoretischen Bild der Wirtschaft, weil alles verkleinert dargestellt ist, sind alle Ströme als gleich dicke Pfeile gezeichnet. In den Ausschnitten A und B, die wir im Folgenden vergrößert darstellen werden, wird der Durchfluss der Ströme durch die Breite des Pfeils bzw. des Stromes veranschaulicht. Dies kennen wir schon von unseren bisher benutzten numerischen Beispielen, die auch mit Zahlen ausgestattet waren, aber - wie angekündigt - hier wollen wir auf Zahlen gänzlich verzichten. Für jedes Unternehmen gilt dann Folgendes:

Wird sein Output auf dem Markt abgesetzt, verfügt das Unternehmen über ein Bruttoeinkommen, aus dem es die während der Produktion verbrauchten (und verschlissenen) Produktionsgüter bezahlen muss. Der Rest sind Nettoeinkünfte des Unternehmens, die auf alle verteilt werden, die am Produktionsprozess beteiligt waren, zu denen auch Besitzer zählen, denen reiner Gewinn (Profit) gehört. Setzt jedes Unternehmen seine Produktion vollständig ab -und davon gehen wir aus - gilt, dass die Summe seiner Inputs, also der Produktionskosten (die Nettoeinkünfte eingeschlossen), gleich der Summe des Outputs ist, also dem Verkaufspreis der abgesetzten Erzeugnisse - so wie es das Saysche Gesetz behauptet. Wir beginnen also unsere Analyse mit der Annahme, dass es in der Wirtschaft im betrachteten Augenblick keine Disproportionalitäten gibt. Damit die ganze Wirtschaft im Gleichgewicht ist, muss dann auch noch der Konsummarkt im Gleichgewicht sein, was bedeutet, dass im äußeren Kreisring die Summe der Inputs der Summe der Outputs gleich ist. Auch davon gehen wir aus. Von diesen Annahmen ausgehend, wollen wir jetzt herausfinden, was mit dem Gleichgewicht geschehen wird, wenn die Preise sinken, zuerst bei einem Hersteller der Konsumgüter (Ausschnitt A) und dann bei einem Hersteller der Produktionsgüter (Ausschnitt B).

A: Das dargestellte Unternehmen ist ein beliebiger Hersteller von Konsumgütern. Dies ist offensichtlich, da sein Output im äußeren Kreisring endet - auf dem Markt der Konsumgüter. Wir gehen jetzt davon aus, dass kein Einkommensbezieher bei diesem Unternehmen sparen will, so dass das gesamte Nettoeinkommen des Unternehmens verkonsumiert wird. Im nächsten Schritt soll der Preis der von dem betrachteten Unternehmen hergestellten Güter sinken, ohne dass sich zugleich auch noch etwas geändert hat (ceteris paribus). A: Das dargestellte Unternehmen ist ein beliebiger Hersteller von Konsumgütern. Dies ist offensichtlich, da sein Output im äußeren Kreisring endet - auf dem Markt der Konsumgüter. Wir gehen jetzt davon aus, dass kein Einkommensbezieher bei diesem Unternehmen sparen will, so dass das gesamte Nettoeinkommen des Unternehmens verkonsumiert wird. Im nächsten Schritt soll der Preis der von dem betrachteten Unternehmen hergestellten Güter sinken, ohne dass sich zugleich auch noch etwas geändert hat (ceteris paribus).

Als Folge der Preissenkung ist das Bruttoeinkommen des Unternehmens kleiner geworden, aber unser Unternehmen bleibt trotzdem bei seiner früheren Entscheidung, seine (reale) Produktion auch weiterhin auf dem gleichen Niveau zu halten. Deshalb wird es die durch die Preissenkung erlittenen Verluste vom Nettoeinkommen abziehen müssen: von den Löhnen der Beschäftigten oder von dem eigenen Gewinn. Aber wer auch immer wegen der Preissenkungen leiden wird, das Nettoeinkommen des Unternehmens wird um genau den gleichen Wert wie das Bruttoeinkommen schrumpfen. Die beiden Ströme zwischen dem betrachteten Unternehmen und dem äußeren Kreisring schrumpfen also gleich stark. Ihr Schrumpfen wird im Bild mit dem schwarzen Strichmuster auf dem Pfeil (Strom) veranschaulicht. Für den äußeren Kreisring bzw. Konsummarkt bedeutet dies, dass weniger hineinströmt, aber um den gleichen Betrag auch weniger hinausströmt. Weil wir vom Gleichgewicht ausgegangen sind, bleibt dieses auch weiterhin gewahrt, allerdings auf einem etwas niedrigeren Niveau.

Wir haben das betrachtete Unternehmen zufällig ausgewählt, so dass sich alle unsere Schlussfolgerungen auf jedes Unternehmen beziehen, das Konsumgüter herstellt. Die Wirtschaft besteht natürlich nicht nur aus solchen Unternehmen. Lassen wir aber trotzdem für einen Augenblick zu, dass dem wirklich so wäre. Das wird uns nämlich zu einem theoretischen Ergebnis führen, das sehr interessant ist. Dieses sozusagen vorläufige Ergebnis ließe sich dann wie folgt zusammenfassen:

Die Preise, wie auch immer sie sich ändern, beeinträchtigen das gesamte Gleichgewicht der Wirtschaft auf keinerlei Weise. Die Absatzprobleme könnten dann nur die Folge der realen Disproportionalitäten sein: die Unternehmen hätten nicht die richtigen Produkte hergestellt oder nicht in den richtigen Mengen. Was dann versagt und die Gleichgewichtsprobleme verursacht hat, war nur der menschliche Faktor, nicht der Markt. Für die Wirtschaft und Gesellschaft wäre es dann von Vorteil, wenn solche „strukturellen Probleme“ schnellstmöglich beseitigt wären. Auch für diese Aufgabe sollte der Markt am besten geeignet sein, da er keine Gnade kennt. Wenn dagegen der Staat versuchen würde, den in Schwierigkeit geratenen Unternehmen zu helfen - aus welchen Gründen auch immer -, er würde nur verhindern, dass sich der Markt schnellstmöglich „selbst reinigt“. Schumpeter hat sich sogar zur Behauptung verstiegen, die Krisen bedeuteten ein Gesundschrumpfen der Wirtschaft und seien für die Erneuerung der Vitalität des Kapitalismus unentbehrlich.

Dies alles kommt uns irgendwie sehr bekannt vor. Schon Say hat es am Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt und viele Marktradikale nach ihm. Walras meinte dies mit seinem Modell des allgemeinen Gleichgewichts mathematisch „streng“ und „endgültig“ nachgewiesen zu haben. In der kreislauftheoretischen Analyse kann diese Erzählung nur ein Zwischenergebnis sein, eine reine theoretische Übung, für den (hypothetischen) Fall, wenn alle Unternehmen nur Konsumgüter herstellen würden. Bezogen auf unser Bild der Wirtschaft als Kreislauf, wäre dies der Fall, wenn kein Unternehmen zu dem mittleren Kreis gehören würde. Eine solche Wirtschaft gab es früher, als die Kleinbauern Nahrungsmittel und die Handwerker langlebige Bedarfsgüter herstellten und diese auf dem Markt getauscht haben. Die feudalen Wirtschaften, für die Quesnay sein Tableau entworfen hat, waren vielleicht noch solche Wirtschaften. Seitdem hat sich aber die Arbeitsteilung immer weiter vertieft. Schon Adam Smith war bekanntlich von der voranschreitenden Arbeitsteilung überwältigt und hat sie über den grünen Klee gelobt. Für die industrielle Produktion ist in der Tat kaum etwas so charakteristisch, wie die Tatsache, dass ein Gut viele Produktionsstufen bzw. Unternehmen durchlaufen muss, bis es zum Konsumgut wird. Und diese „Produktionsumwege“, um mit Böhm-Bawerk (1851-1914) zu sprechen, wurden immer länger. Das heißt die Zahl der Unternehmen, die zum mittleren Kreis gehören, wird auch immer größer. In dem Ausschnitt B sind zwei von ihnen erfasst. Wir wollen jetzt wieder herausfinden, welche Auswirkungen die Preissenkung bei diesen Unternehmen auf das allgemeine Gleichgewicht hat.

B: Diese zwei Unternehmen stehen mit dem Markt der Konsumgüter nur als Verbraucher in Verbindung. Was sie von dort nachfragen, wird als Strom dargestellt, der vom äußeren Kreisring zu den Unternehmen fließt. Wir gehen jetzt nach wie vor von einem Zustand des allgemeinen Gleichgewichts aus, der auch das Gleichgewicht auf dem Konsumgütermarkt einschließt und nehmen an, dass das erste Unternehmen (im Bild oben) - aus welchen Gründen auch immer - seine Preise senkt. B: Diese zwei Unternehmen stehen mit dem Markt der Konsumgüter nur als Verbraucher in Verbindung. Was sie von dort nachfragen, wird als Strom dargestellt, der vom äußeren Kreisring zu den Unternehmen fließt. Wir gehen jetzt nach wie vor von einem Zustand des allgemeinen Gleichgewichts aus, der auch das Gleichgewicht auf dem Konsumgütermarkt einschließt und nehmen an, dass das erste Unternehmen (im Bild oben) - aus welchen Gründen auch immer - seine Preise senkt.

Wegen der Preissenkung werden sowohl das Bruttoeinkommen als auch das Nettoeinkommen des Unternehmens schrumpfen, und zwar um den gleichen Wert. Das haben wir wieder mit dem schwarzen Strichmuster auf dem Pfeil (Strom) dargestellt. Was das Unternehmen durch die Preissenkung an Gewinn verloren hat, wird zum Zugewinn des von ihm belieferten Unternehmens (im Bild unten). Dieses Unternehmen kann seinen Gewinn, der ihm ohne irgendwelche Leistung in den Schoß gefallen ist, auf dem Konsummarkt verbrauchen. Dann würde die Preissenkung offensichtlich keine Auswirkungen auf die Nachfrage nach Konsumgütern haben: Was das erste Unternehmen aus dem äußeren Kreisring nicht mehr herauszieht, holt sich nämlich das zweite. Aber den Gewinn zu konsumieren muss nicht die einzige rationale Entscheidung des zweiten Unternehmens sein. Um seine Position auf dem Markt zu verbessern, kann sich dieses genauso entscheiden, auf den Gewinn zu verzichten und ihn durch Preissenkung eigener Produkte weiterzugeben. Dann würde das nächste Unternehmen die Möglichkeit bekommen, die ursprüngliche Preissenkung zu konsumieren. Aber dieses könnte sich ebenfalls entscheiden, die Preissenkung weiterzureichen, und das kann sich fortsetzen.

Wäre aber keines der Unternehmen bereit, den durch die Preissenkung entstandenen reinen Gewinn zu konsumieren, würde auf dem Konsummarkt Nachfragemangel entstehen. Das sind nun zwei mögliche Folgen der Preissenkung. Um sie hervorzuheben, stellen wir sie tabellarisch dar:

| Der Gewinn wird nicht konsumiert |

|

Der Gewinn wird konsumiert |

| ⇓ |

|

⇓ |

| Es entsteht ein Nachfragemangel |

|

Es entsteht kein Nachfragemangel |

Wenn der erste Fall auftreten würde, wie ließe er sich verstehen? Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts versuchten einige Ökonomen dies herauszufinden, Sismondi und Malthus sind die bekanntesten Namen. In ihrer Argumentation kam dem Geld eine herausragende Stellung zu. Daher können wir sie als monetäre Nachfragetheoretiker bezeichnen. Wenn es Geld gibt, so die Überlegung dieser ersten Nachfragetheoretiker, müsste dieses nicht ausgegeben werden, man könnte es horten, und dann würde die übrig gebliebene Nachfrage nicht für den Absatz der angebotenen Güter ausreichen. Auch Keynes hat mit Geld die Nachfrageprobleme erklärt, so dass wir auch ihn als einen monetären Nachfragetheoretiker betrachten müssen. Er hat in der Tat plausible Gründe vorgelegt, warum das Geld aus dem Wirtschaftsprozess verschwinden könnte (Transaktionsmotiv, Vorsichtsmotiv und Spekulationsmotiv), aber wie schon seinen Vorgängern ist es auch ihm nicht gelungen zu erklären, wo das verschwundene Geld dann verblieben ist. Dass das Geld irgendwo „begraben“ wäre, konnte empirisch nie nachgewiesen werden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Geld in den Banken hängen bleibt, aber dies wäre noch weniger vorstellbar. Wie sollten nämlich Banken und Sparinstitute überhaupt existieren können, wenn die Spargelder bei ihnen brachliegen blieben? Die Banken- und Sparkassenstatistiken aller Länder sprechen eine ziemlich klare Sprache: die Ausleihungen sind im Durchschnitt nicht kleiner als Spareinlagen - eigentlich sind sie normalerweise (vorübergehend) sogar größer.

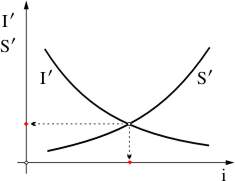

Die monetäre Nachfragetheorie hat offensichtlich ein nicht gerade kleines Problem mit den Tatsachen. Das hat es ihren Gegnern, den Angebotstheoretikern, leichter gemacht entgegenzuhalten, die Geldhortung sei gar nicht möglich. Ihre Argumentation beruht auf dem Zins (i). Sie ist mit der nächsten, im Übrigen sehr bekannten Graphik verdeutlicht:

Investitionssumme = Sparsumme → |

|

| Gleichgewichtszins ↑ |

Kurze Erläuterung: Die Einkommensbesitzer sind bereit mehr zu sparen, wenn die Zinsen (i) steigen, deshalb hat die S′-Kurve eine steigende Form. Die Unternehmer dagegen wollen weniger investieren, wenn der Zins (i) steigt, so dass die I′-Kurve in der Graphik fällt. Bei einem bestimmten Zins ist die Sparsumme gleich der Investitionssumme und das ist der Punkt, in dem es zum Gleichgewicht zwischen dem Geldangebot (Ersparnisse) und der Geldnachfrage (Krediten) kommt. Wenn dann zugleich die Unternehmen auch die richtigen Güter herstellen, wenn es also keine Disproportionalitäten gibt, muss nach der neoliberalen Auffassung die ganze Wirtschaft im Gleichgewicht sein.

Aber auch diese Auffassung hat nicht gerade kleine Schwächen. Die Sparer reagieren nur sehr schwach auf Zinsänderungen, vor allem wenn der Zins niedrig ist, was sich empirisch gut nachprüfen lässt. Die S’-Kurve, so wie sie oben dargestellt ist, ist also eine mehr oder weniger realitätsfremde theoretische Annahme. Keynes hat den Vorschlag gemacht, das Sparverhalten sollte nicht durch den Zins, sondern durch die Höhe des persönlichen Einkommens bestimmt sein. Davon ausgehend ist sein Einkommen-Ausgaben-Modell entstanden, viel berühmter wurde jedoch das IS-LM-Modell von Hicks. In diesen Modellen sieht das Gleichgewicht völlig anders aus als in dem oben dargestellten neoliberalen Modell, aber sie alle haben auch einiges gemeinsam. Unter anderem auch folgendes:

| • Für das allgemeine Gleichgewicht reicht schon aus, wenn die Einkommensbesitzer so viel sparen wollen, wie die Unternehmer investieren wollen (S′ = I′). |

| • Wie groß die Sparsumme (S′) und Investitionssumme (I′) ist, hat gleichgewichtstheoretisch keine Relevanz. |

| • Beide Summen sind positive Werte. |

Die letzte gemeinsame Eigenschaft der neoliberalen und keynesianischen Modelle verdient besondere Aufmerksamkeit. Sie scheint auf den ersten Blick tatsächlich plausibel zu sein. Es gibt bekanntlich immer Menschen, die aus ihrem Nettoeinkommen etwas einsparen, was die Banken immer dankbar entgegennehmen. Wir haben in der Tat nie erlebt, dass uns der Angestellte einer Bank nett lächelnd mitgeteilt hätte, die Bank bräuchte unser Geld gerade nicht, wir sollten bitte in ein paar Wochen wieder vorbeikommen, möglicherweise würde sich die Lage ändern. Die Nachfrage nach Geld kann offensichtlich nie kleiner als Angebot sein. Den Zins als einen ganz normalen Preis, als den Preis des Geldes zu betrachten, ist also alles andere als plausibel. In dieser Hinsicht ist das Geld ein besonderes Gut. Weil die Banken die ganze Wirtschaft mit Geld versorgen, lässt sich aus ihrem offensichtlich unstillbaren Bedarf nach Geld zumindest schließen, dass die Sparsumme der Marktwirtschaft immer eine positive Größe ist. Diese Sparsumme lässt sich in Relation zu dem Nettoeinkommen der ganzen Wirtschaft setzen, was man als Sparquote bezeichnet. Multipliziert man den so erhaltenen Wert noch mit 100, dann bekommt man die Sparquote in Prozenten. Die Sparquote ist bestens für verschiedene Vergleiche geeignet, deshalb wollen auch wir sie lieber als die Sparsumme benutzen. Heben wir jetzt nur hervor, dass die Sparquote immer dann positiv ist, wenn die Sparsumme positiv ist.

Noch etwas haben die neoliberalen und keynesianischen Erklärungen des Gleichgewichts zwischen dem Sparen und Investieren gemeinsam: Die Sparquote und Investitionsquote sind letztendlich nur psychisch (und individuell) bestimmt. Sie werden als eine direkte Folge der freien Entscheidung der wirtschaftlichen Subjekte, aus ihrem Einkommen zu sparen bzw. diese Ersparnisse zu investieren, betrachtet. Deshalb können wir eindeutig sagen, dass sowohl die neoliberale als auch die monetäre Nachfragetheorie immer nur eine subjektive oder psychologische Sparquote im Sinn haben, für die auch noch als selbstverständlich gilt, dass sie immer positiv ist. Das ist in der kreislauftheoretischen Analyse anders. In der Fortsetzung unserer Überlegungen können wir dies schnell verdeutlichen.

Unsere letzte Schlussfolgerung war, dass der Gewinn aus der Preissenkung sowohl gehortet als auch konsumiert werden kann. Die erste Möglichkeit lassen wir jetzt außer Acht, da uns die monetären Nachfragetheoretiker bis heute die Antwort schuldig geblieben sind, wie das überhaupt vor sich gehen könnte. Wir können ihnen natürlich nicht widersprechen, dass nach dem Zusammenbruch der Markwirtschaft alle nur das Bargeld als richtiges Geld wahrnehmen und alle mit dem Bargeld bezahlt werden wollen, was sich durchaus als Geldhortung verstehen lässt, aber so etwas ist die Folge der ökonomischen Krise, nicht ihre Ursache. Die monetäre Nachfragetheorie kann ökonomische Zyklen der Marktwirtschaft nicht erklären. Deshalb nehmen wir jetzt einfach an, dass der aus der Preissenkung hervorgegangene Gewinn, bei uns ist es der Gewinn des zweiten Unternehmens im Ausschnitt B, nicht irgendwo verschwindet, sondern von jemandem vollständig verkonsumiert wird.

Der Konsum aus diesem Gewinn zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Seine Quelle ist nicht das Nettoeinkommen, sondern der Amortisationsfonds des Unternehmens. Aus der mikroökonomischen Sicht bedeutet dieser Konsum, dass das betreffende Unternehmen auf Kosten seiner Investitionen konsumiert hat. Es hat desinvestiert, seine Investitionen wurden also negativ, und es hat zugleich entspart, so dass auch seine Ersparnisse negativ wurden. Die (psychologische) Sparquote bei dem Unternehmen konnte dann auch nur negativ sein. Betrachten wir die ganze Wirtschaft, können sich zwei Zustände ergeben:

Die Sparsumme bzw. die Sparquote war am Anfang positiv

(was nicht dem obigen Beispiel bzw. Bild entspricht) |

|

Die Sparsumme bzw. die Sparquote war am Anfang gleich Null

(was eben dem obigen Beispiel bzw. Bild entspricht) |

| ⇓ |

|

⇓ |

| Die Sparsumme bzw. die Sparquote sinkt, sie bleibt aber weiterhin positiv |

|

Die Sparsumme bzw. die Sparquote wird negativ |

Wir stellen also fest, dass die volkswirtschaftliche Sparquote negativ sein kann. Sie kann es dann sein, wenn die Sparquote bei einem - oder bei mehreren - Unternehmen negativ ist. Sie kann natürlich nur dann negativ sein, wenn ein Unternehmen aus seinem Amortisationsfond konsumieren will, was seine subjektive Entscheidung ist. Aber wir haben es in unserem Fall nicht allein mit dieser subjektiven Entscheidung zu tun. Der negative Wert für die Sparquote war ursprünglich die Folge der Preissenkung, die ihn sogar quantitativ genau bestimmt hat. So betrachtet hat dieser Wert der Sparquote mit dem Willen der wirtschaftlichen Subjekte zu sparen bzw. zu investieren nicht direkt zu tun. Auf den Punkt gebracht: Ob gespart und investiert wird, entscheiden die wirtschaftlichen Subjekte, jedoch nicht in welcher Höhe. Diese Sparquote ist das Ergebnis eines Zustands, der sich aus der Funktionsweise der Marktwirtschaft ergibt. Deshalb ist es berechtigt von einer objektiven oder markteigenen Sparquote zu sprechen. Dies hat weitereichende Folgen:

Wenn es eine markteigene Sparquote gibt, reicht es nicht mehr aus, wenn die Sparer genau so viel sparen wollen, wie die Unternehmer bereit sind zu investieren. Es ist sozusagen das System, das objektiv bestimmt, wie viel gespart und investiert werden muss, wenn die Wirtschaft im Gleichgewicht bleiben soll. Anders gesagt: Die psychologische Sparquote muss sich der markteigenen Sparquote anpassen. Wir werden gleich etwas dazu sagen, wann und warum dies durchaus möglich ist. Es muss aber nicht immer der Fall sein. Und da liegt das Problem. Aus dem bereits Gesagten lässt sich unmittelbar schließen, wann dieser unerwünschte Fall auftreten kann und was dann darauf folgen wird.

Wenn die markteigene Sparquote negativ ist, die psychologische Sparquote aber positiv, weil sie niemals negativ sein kann, würden sich die bereits hergestellten Konsumgüter nicht absetzen lassen. Die Hersteller der Konsumgüter würden ihre Nachfrage nach Produktionsgütern drosseln oder gar die bereits erteilten Aufträge stornieren, so dass auch der Markt der Produktionsgüter aus dem Gleichgewicht geraten wird. Nach draußen würde dies als eine allgemeine Überproduktion (general glut) aussehen - so wie man es bei jeder ökonomischen Krise beobachtet hat.

Damit sind wir zur kreislauftheoretischen Erklärung gelangt, wie sich das Ungleichgewicht bilden und wie der Nachfragemangel entstehen kann, woraus sich dann die Erklärung für die zyklische Phase des Abschwungs (Rezession) direkt ableiten lässt.

Eine kurze Zusammenfassung und Verallgemeinerung der bisherigen Schlussfolgerungen

Wir haben uns hier vorgenommen, den Nachfragemangel ohne Zahlen (und ohne Mathematik) zu erklären. Das wurde uns nur möglich, weil wir von sehr einfachen („restriktiven“) Umständen als Annahmen ausgegangen sind. Unsere Wirtschaft war am Anfang eine stationäre Wirtschaft ohne Disproportionalitäten, in der keiner vor hatte zu investieren. Wenn man sich aber solche spezifischen Umstände als Annahmen zurechtlegt, um etwas einfacher darzustellen und zu erklären, hat dies immer den Nachteil, dass man sich nie sicher sein kann, ob die gewonnenen Schlussfolgerungen sich verallgemeinern lassen. Die besten Möglichkeiten die allgemeine Gültigkeit der logisch abgeleiteten Erkenntnisse zu prüfen bietet die Mathematik, vorausgesetzt, es handelt sich um quantitative Erkenntnisse. Das ist aber in der Wirtschaftswissenschaft meistens der Fall und bei der Untersuchung des Gleichgewichts erst recht. Wenn wir Angebot und Nachfrage vergleichen, vergleichen wir immer zwei Quantitäten und das geht nur mit Zahlen oder mit geometrischen Formen, wie die Pfeilbreite der Inputs und Outputs in unseren vorhin benutzten Bildern. Es war also berechtigt, dass die ökonomische Theorie am Ende des 19. Jahrhunderts mathematisiert wurde. Dass man die Mathematik falsch anwenden kann und dass sie missbraucht werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Die Anwendung der Mathematik bringt auch Vorteile mit sich, die sich die Naturwissenschaften seit ihrem Entstehen zunutze machen wussten und die ihnen immer wieder zu den größten Erfolgen verholfen haben:

„Die Originalität der mathematischen Wissenschaft liegt darin, dass in ihr Beziehungen zwischen Dingen zutage treten, die, bis die menschliche Vernunft eingreift, ganz uneinsichtig sind.“

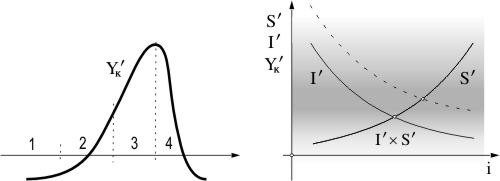

Auf die untersuchte Problematik bezogen und angewandt, können wir dank der Mathematik auch andere Faktoren ausfindig machen, welche die markteigene Sparquote (YK′) quantitativ bestimmen. Neben dem (1) Preisniveau gehören dazu (2) Innovationen und (3) Wachstum. Wie wir es schon in vorigen Beitragen gezeigt haben, lässt sich die Wirkung dieser drei Faktoren auf die gleichgewichtige oder markteigene Sparquote nicht nur mit komplizierten mathematischen Methoden verdeutlichen und nachweisen, sondern auch mit einfachen numerischen Beispielen, was uns nur recht sein kann. Wir haben dort auch ein Simulationstool benutzt, mit dem wir die Zahlen dieses Beispiels auch noch in einem großen Umfang beliebig variieren konnten und dadurch die allgemeine Gültigkeit der gewonnenen Erkenntnisse testen. Wir konnten auf diese Weise eine ganze Menge von Einzelergebnissen bekommen, die bestätigt haben, was die Mathematik verallgemeinernd nachweisen kann, dass nämlich die steigenden Preise, unternommene Innovationen und beschleunigtes Wachstum die Sparquote (YK′) größer machen und umgekehrt.

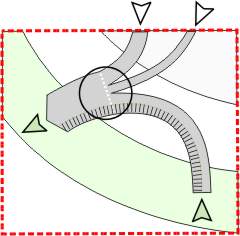

Die Mathematik wird uns natürlich nie sagen können, wann und wie jeder dieser drei Faktoren wirkt. Das gehört ausschließlich zum Forschungsbereich der Ökonomen. Bei unserer Untersuchung der drei Phasen des ökonomischen Zyklus haben wir aber schon einiges herausgefunden: In diesen drei Phasen steigt die Sparsumme von einem niedrigen - oder gar negativen - Niveau (Depression) aus, zuerst nur langsam (Erholung) und dann immer schneller (Hochkonjunktur). Das ist in der linken Hälfte des nächsten Bildes dargestellt. Nebenbei bemerkt, das Bild stellt eine Möglichkeit dar, die aus der Kreislaufanalyse mathematisch abgeleitete allgemeine Gleichung des Sparens (YK′ = I′ = S′) grafisch darzustellen.

| |

1: Depresssion

2: Erholung

3: Hochkonjunktur

4: Abschwung |

|

|

|

| |

|

|

markteigene Sparsumme psychologische Sparsumme |

|

| |

|

|

(endogene Sparsumme) (exogene Sparsumme) |

|

Im Bild steigt die „Welle“ deutlich über den Schnittpunkt I′ x S′ , womit auf eine übertriebene Weise die Möglichkeit angedeutet wird, dass während der Hochkonjunktur die markteigene Sparsumme deutlich über der psychologischen Sparquote liegen kann. Dann entsteht ein Ungleichgewicht. In diesem Fall kann aber der Markt problemlos und automatisch, auf ihm inhärente (laissez-faire) Weise dieses Ungleichgewicht beseitigen. Verbessert sich das Geschäftsklima während der Hochkonjunktur und die Investoren bekommen mehr Lust zu investieren als noch kurze Zeit davor, sind sie normalerweise auch bereit, höhere Zinsen zu zahlen. Das ist mit der nach oben verschobenen gestrichelten I′-Kurve dargestellt. So könnte sich der Schnittpunkt I′ x S′ der markteigenen Sparsumme (YK′) anpassen. Würde es dazu nicht kommen, weil die Investoren nicht besonders optimistisch sind (aus welchen Gründen auch immer), auch dann ist die Chance - in diesem Fall - noch sehr groß, dass es zum Gleichgewicht kommen wird. Bei den zögernden Unternehmern würden die Faktoren der gleichgewichtigen Sparquote - wegen des Ungleichgewichts - so wirken, dass diese kleiner wird. Voraussichtlich wird der Faktor Preisniveau am schnellsten seine Wirkung entfalten, die Preise werden zu sinken beginnen, so dass die Sparquote (YK′) durch ihr Absinkenvon oben her auf dem Schnittpunkt I′ x S′ „landen“ würde. Dann könnte sie - aus verschiedenen Gründen - wieder nach oben ausreißen, wiederum absinken und dies könnte sich weiter wiederholen. Wir werden dazu noch einiges sagen, auch über die Wirkung der anderen zwei Faktoren auf die system- bzw. markteigene Sparquote. Jetzt recht es uns nur kurz zu erwähnen, was geschehen würde, wenn die „Landung“ misslingt und der Fall der Sparquote (YK′) sich fortsetzt.

Dann kann es richtig gefährlich werden. Die gleichen „Kräfte“ des Marktes, die vorhin die Wirtschaft zum Gleichgewicht getrieben haben, wirken dann destruktiv. Sie können den freien Fall der Wirtschaft immer weiter beschleunigen und dann setzt das ein, was man als Abschwung oder Rezession bezeichnet. Um diese Phase des ökonomischen Zyklus zu erklären, brauchen wir also nur noch herauszufinden, warum nach der Hochkonjunktur die Preise zu fallen beginnen, die Innovationen ausbleiben und das Wachstum sich verlangsamt. Das werden wir in den nächsten Beiträgen tun.

|

|

|

| |

|

|

|

|